在财会领域,注册会计师(CPA)证书被誉为专业能力的“黄金认证”,它不仅要求考生在五年内通过《会计》《审计》《税法》《经济法》《财务成本管理》《公司战略与风险管理》六门专业科目,更成为职业发展的关键跳板。无论是备考策略的制定,还是职业路径的选择,都需要考生在知识积累与实务需求之间找到平衡点。本文将从时间规划、科目搭配、职业方向及发展前景四个维度,系统解析如何高效完成考试并实现职业跃迁。

一、备考时间规划的三大策略

科学分配学习周期

注册会计师专业阶段的单科平均有效学习时长约为200-600小时(如《会计》需600小时,《战略》约200小时)。考生需根据每日可用时间动态调整:每日学习2小时以下者建议报考1-2科,3小时者可挑战3科,全职备考者甚至可尝试4-6科。例如,基础薄弱考生若选择《会计》,需从1月启动三轮复习(450小时基础+100小时强化+50小时冲刺),结合教材精读与真题演练。

分阶段目标管理

以一年三科为例,1-5月需完成大科目(如会计、审计)的一轮复习,4月起穿插小科目(如税法)学习,6-7月进入二轮查漏补缺,8月冲刺阶段则需通过模拟考试提升应试能力。基础扎实者可压缩《经济法》《战略》至1.5个月,但对《财管》等计算密集型科目仍需预留3个月以上。

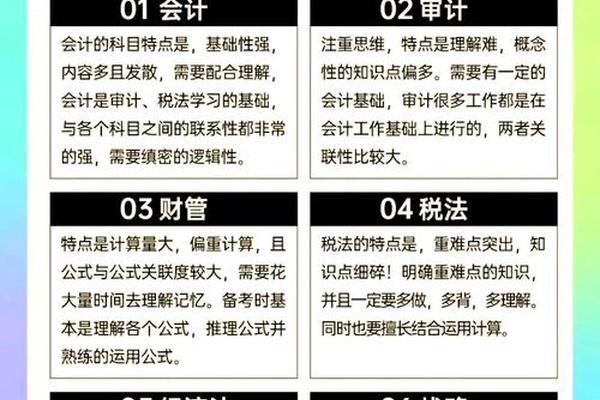

二、科目搭配的核心逻辑

知识关联性优先原则

《会计》作为基础学科,与《审计》(30%知识点重叠)、《税法》(20%关联)形成“铁三角”组合,适合首年报考。例如,《审计》中货币资金审计需以《会计》的账务处理为基础,而《税法》的所得税计算直接依赖《会计》的利润表数据。反之,《经济法》因独立性较强,可作为调剂科目与计算类科目搭配。

难度梯度平衡策略

避免同时报考《会计》《审计》《财管》三大高难度科目,可采用“2大+1小”模式(如《会计》+《财管》+《战略》)。数据显示,同时备考三科大科目的考生通过率较单科下降约15%,而《战略》因理论性强,可与计算类科目形成互补,缓解备考压力。

三、职业方向的多维选择

传统路径:事务所与企业管理

在四大会计师事务所,CPA持证人起薪可达20-30万元/年,审计经理阶段薪资翻倍。企业财务方向中,上市公司财务总监超60%持有CPA证书,负责IPO筹备、并购重组等高端业务。例如,某科技公司CFO通过CPA知识体系,成功主导跨境税务筹划,节约成本超千万。

新兴领域:金融与政策咨询

投行对CPA的需求量年增25%,风控经理需运用《财管》模型评估项目风险,《经济法》知识则在合规审查中至关重要。层面,深圳2024年新增ESG审计岗位,要求CPA持证人熟悉《战略》中的风险管理框架。咨询公司则青睐“CPA+数据分析”复合人才,为客户提供税务数字化解决方案。

四、发展前景的四大趋势

政策红利与技术赋能

2025年注册会计师考试新增ESG审计模块,与《战略》科目联动,反映企业对可持续性发展的关注。电子证书全国推行后,持证人可一键验证资质,加速职业流动。AI辅助学习工具使《财管》公式记忆效率提升40%。

国际化与专业化并进

中国会计准则与IFRS趋同,使《会计》科目难度升级,但持证人跨境执业机会增加。某会计师事务所合伙人指出:“CPA持证人参与中概股审计项目,薪资可达国内同类岗位3倍”。专业化细分领域如《税法》的跨境电商税务规划,成为新的收入增长点。

注册会计师考试既是一场知识与毅力的马拉松,更是一把开启职业晋升的密钥。通过科学的科目搭配(如“会计+审计+战略”组合)与分阶段时间管理(三轮复习法),考生可在五年内高效通关。职业选择上,传统审计、企业财务与新兴金融科技、ESG咨询并驾齐驱,持证人需持续关注政策动态(如2025年税法留抵退税新规),提升数字化技能。未来研究可进一步探讨CPA能力框架与人工智能的融合路径,为财会人才培养提供新思路。