作为财会领域含金量最高的执业资格认证之一,注册会计师(CPA)考试以科目体系严谨、知识覆盖面广著称。这一考试不仅要求考生掌握扎实的专业知识,还需具备跨学科整合能力与实务分析思维。其“专业+综合”的双阶考核模式,既是职业胜任能力的试金石,也是从业者实现职业跃迁的必经之路。

一、考试体系与科目结构

注册会计师考试采用“6+1”阶梯式考核体系,分为专业阶段与综合阶段。专业阶段包含《会计》《审计》《财务成本管理》《税法》《经济法》《公司战略与风险管理》六门科目,考生需在连续5年内通过全部科目。综合阶段设置《职业能力综合测试》一门,分为试卷一(鉴证业务)与试卷二(管理咨询),要求考生在同一年度通过两套试卷。

该考试体系具有显著的递进性特征。专业阶段侧重基础理论与实务技能培养,例如《会计》科目覆盖企业会计准则全流程,《税法》聚焦税收政策应用。综合阶段则强调知识整合能力,要求考生运用六科知识解决复杂商业案例,试卷一涉及审计与会计的交叉分析,试卷二要求结合战略管理与财务模型进行决策推演。中注协统计数据显示,2024年综合阶段通过率达67.3%,显著高于专业阶段单科平均23.6%的通过率,印证了分阶考核的科学性。

二、各科目特点与难度分布

专业阶段六科呈现显著的能力梯度差异。《会计》《审计》《财务成本管理》构成“三座大山”,分别需要350-400小时、300-350小时、350-400小时的学习投入。其中《会计》作为核心科目,涉及合并报表、金融工具等23类会计准则,要求考生具备业务场景转化能力;《审计》强调职业怀疑精神,教材中“应当”“必须”等强制性表述出现频次高达487次,凸显程序严谨性。

相对而言,《经济法》《税法》《战略》属于记忆型科目,但近年命题呈现实务化趋势。2024年《经济法》证券法案例分析题占比提升至42%,《税法》新增跨境电商税务处理考点,《战略》ESG风险管理分值权重从15%增至25%。综合阶段则打破学科壁垒,2023年真题中出现“碳关税政策对企业海外并购的财税影响”等跨领域命题,要求考生建立多维知识网络。

三、科目搭配与备考策略

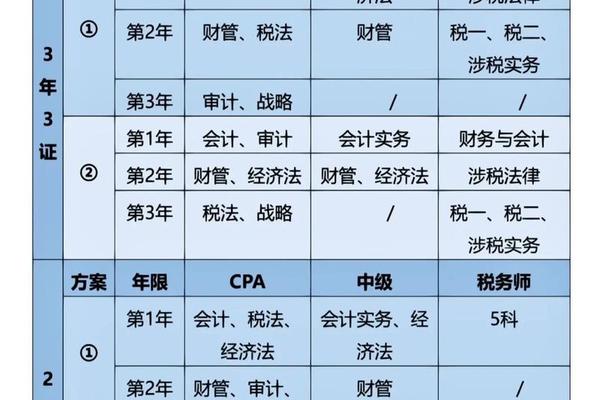

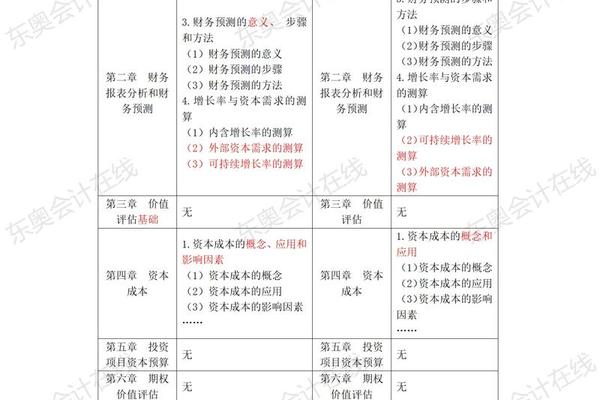

科学的科目组合可提升备考效率。对于零基础考生,建议采用“2+2+2”三年周期:首年选择《会计》+《税法》(核算与计税联动),次年《审计》+《战略》(内控与风险管理衔接),最后《财管》+《经济法》(模型构建与合规约束互补)。全职备考者可尝试“3+3”模式,但需警惕《会计》《审计》《财管》的组合可能产生1800小时以上的学习负荷。

备考方法论呈现三大趋势:一是数字化工具渗透,如利用Python进行财务建模训练;二是场景化学习兴起,通过上市公司年报分析深化准则理解;三是错题管理智能化,斯尔教育等机构开发的AI诊断系统可定位知识薄弱点。值得关注的是,2025年新大纲要求《会计》科目掌握国际财务报告准则(IFRS),建议考生建立中外准则对比学习框架。

四、考试改革与未来趋势

2025年考试呈现三大变革:时间压缩至2天、部分科目取消多场次安排、证书全面电子化。更深层次的改革体现在知识体系更新,《审计》新增ESG审计模块,《税法》纳入电子发票全流程管理,《战略》增加双碳目标下的供应链重塑案例。这些变化要求考生关注财政部每月政策解读,建立动态知识更新机制。

未来考试可能呈现三大方向:一是国际化程度加深,IFRS、US GAAP等准则对比将成为考核重点;二是技术融合加速,预计2026年将出现财务机器人流程审计等新型考点;三是实务导向强化,案例题可能引入实时经济数据进行分析。考生需构建“政策跟踪+技术应用+跨界思维”的三维能力体系,例如通过证监会处罚案例库理解审计失败成因,利用Wind终端练习财务比率分析。

从职业发展视角看,通过注册会计师考试仅是起点。持证者需持续关注《企业会计准则解释第16号》等新政,参与中注协组织的数字化转型培训,并在实务中锤炼职业判断能力。建议教育机构开发“准则变化追踪系统”“智能错题本”等工具,帮助从业者建立终身学习生态。唯有将考证获得的知识储备转化为解决实际问题的能力,才能真正实现注册会计师的职业价值。