注册会计师考试(CPA)作为财会领域的“黄金证书”,其专业阶段六科的学习顺序与难度排序直接影响备考效率与通过率。由于科目间存在知识交叉与逻辑递进关系,考生需结合自身基础、时间安排及科目特点进行科学规划。本文将从科目难度梯度、知识关联性、备考策略三个维度展开分析,并结合权威数据与考生经验,为不同背景的备考者提供决策依据。

一、科目难度梯度解析

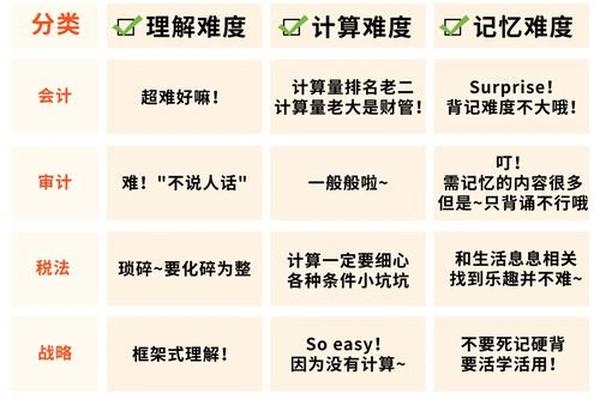

根据中注协近五年通过率统计,专业阶段六科的难度排序呈现相对稳定的趋势:会计(12%-16%)>财管(19%-21%)>审计(21%-24%)>税法(24%-26%)>经济法(27%-29%)>战略(28%-30%)。这一排序反映了各科对知识深度、计算复杂度及实务理解的要求差异。

会计被普遍视为“基石科目”,其知识点覆盖企业全周期经济业务,如长期股权投资、合并报表等章节要求考生具备极强的逻辑推理能力。例如,合并抵消分录需在母公司权益法与成本法间转换,稍有不慎可能导致后续步骤全盘错误。财管则以公式多、计算量大著称,尤其资本预算与期权定价模型需大量练习才能提升解题速度。审计的难点在于抽象理论(如风险评估程序)与实务案例的结合,缺乏实务经验的考生往往难以理解审计程序的底层逻辑。

相比之下,战略与经济法更依赖记忆与框架构建。例如战略中的“五力模型”“SWOT分析”可套用模板答题,经济法则需提炼法条关键词(如公司法中股东会与董事会的职权划分)。不过近年税法考试趋向实务化,增值税与企业所得税的申报流程细节可能占据30%分值,需通过真题强化记忆。

二、知识关联与科目搭配

科目间的知识关联直接影响备考顺序。会计作为核心,与审计(如收入确认与函证程序)、税法(如所得税费用调整)、财管(如财务报表分析)均存在交叉。例如,审计中的存货监盘需基于会计的存货计价方法,若会计基础薄弱,可能无法识别审计程序的设计漏洞。建议优先攻克会计,再延伸至关联科目。

从搭配策略看,主流方案包括三种:

1. “1难+1易”组合:如会计+经济法。会计耗时约450小时,经济法则仅需200小时,可避免时间冲突。

2. “三阶段递进”组合:首年会计+税法+战略,次年审计+财管,第三年经济法。该方案利用税法与会计的所得税关联,以及财管与战略的决策分析共性,提升学习效率。

3. “实务导向”组合:审计+税法+战略,适合在职考生。审计与税法涉及大量实务操作(如税务稽查与内控测试),战略的案例分析可结合企业真实场景。

三、分科备考策略建议

针对不同科目特性,需定制差异化学习路径:

会计:基础章节(如存货、固定资产)需精读教材并完成80%以上例题,合并报表等难点可借助“椰子导图”梳理抵消逻辑。建议每周完成一套真题卷,重点分析错题的会计分录链条断裂点。

财管:公式推导比死记硬背更有效。例如,经济增加值(EVA)=税后净营业利润-资本成本,可拆解为“经营绩效-资金使用成本”来理解。推荐使用“分阶段练习法”:前期专攻计算题(如企业估值模型),后期通过机考模拟提升输入速度。

战略:利用“模板化答题”与“关键词记忆法”。例如,面对并购案例时,先判断问题类型(动机/风险/整合),再套用PESTEL分析框架,最后填充行业数据。考前两周可集中背诵高频考点(如蓝海战略的四大法则),节省时间成本。

四、总结与建议

CPA科目难度与顺序的规划本质是资源优化配置问题。会计、财管、审计构成“三座大山”,需投入60%以上的总备考时间;税法、经济法、战略则可借助技巧性学习提升效率。对于零基础考生,建议采用“2+2+2”三年周期,优先建立会计思维框架;在职考生可结合实务经验,从审计或税法切入以降低学习门槛。

未来研究可进一步探讨智能化备考工具(如AI错题分析系统)对通过率的影响,以及不同地区考生(如一线城市vs三四线城市)在科目选择上的策略差异。无论如何,科学的规划与持续的执行力仍是攻克CPA的核心密钥。