注册会计师(CPA)考试因其高含金量和广泛认可度,成为财会从业者的职业进阶“通行证”。其专业阶段六门科目的庞杂知识体系与综合阶段的实务整合能力要求,常让考生陷入“选择焦虑”——如何科学搭配科目以提升效率?哪门科目能成为备考“突破口”?本文将结合科目特性、通过率数据及备考策略,为考生提供系统化指引。

一、科目难度解析:经济法成最优选项

从历年通过率来看,《经济法》长期占据“最简单科目”榜首。根据中注协统计,其专业阶段通过率稳定在25%-30%,显著高于《会计》(15%-20%)和《财管》(20%-23%)。这一现象源于其两大特点:一是知识结构以法律条文为主,内容聚焦合同法、公司法、证券法等模块,逻辑链条清晰,无需复杂计算;二是考核侧重记忆与应用,主观题虽占比50%,但可通过案例模板和法条关键词快速锁定得分点。

考生需警惕“简单陷阱”。近年来《经济法》考题呈现实务化趋势,例如2024年新增“数据合规与反垄断”考点,要求考生结合《个人信息保护法》分析企业数据泄露案例。单纯依赖死记硬背难以应对灵活命题,需建立“法条→立法意图→案例场景”的三维理解框架,例如通过逆向思维思考“若企业利用合同漏洞获利,法律如何规制”来深化记忆。

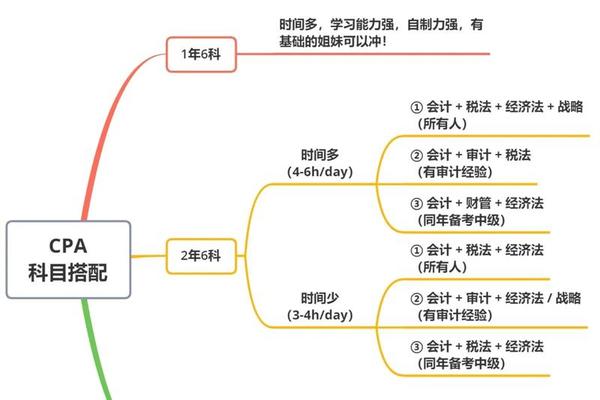

二、科目搭配策略:动态平衡效率与风险

科学搭配科目的核心在于关联性协同与难度对冲。对于零基础考生,建议采用“1核心+1辅助+1缓冲”模式:例如《会计》(核心)搭配《税法》(辅助),二者在所得税调整、收入确认等章节存在30%的知识重叠;再加入《经济法》(缓冲),利用其低计算量特点平衡学习强度。

进阶考生则可尝试“三科黄金组合”:如《会计+审计+战略》形成审计实务闭环,《财管+战略+经济法》构建企业决策分析框架。这类搭配的优势在于知识联动效应,例如学习《战略》的“五力模型”时,可同步复习《财管》的行业竞争分析工具,效率提升40%以上。需注意的是,科目数量并非越多越好,全职考生年均备考3-4科为合理阈值,否则易陷入“广而不精”的困境。

三、时间分配逻辑:轻重缓急的智慧

各科备考时长差异显著。根据高顿教育调研,《会计》需400小时,《经济法》仅需200-230小时,而《财管》因公式推导和机考计算要求,实际耗时往往超过350小时。建议采用“三阶段时间池”分配法:

1. 基础阶段(60%时间):优先攻克《会计》的长期股权投资、合并报表等核心章节(约150小时),同时穿插《经济法》的法条记忆(每日30分钟碎片化学习);

2. 强化阶段(30%时间):针对《税法》的增值税、企业所得税开展专题训练,并与《会计》的利润表编制联动练习;

3. 冲刺阶段(10%时间):利用《经济法》的“底线法条记忆法”和《战略》的“主观题万能模板”进行快速提分。

四、记忆与实战:破解“一听就会,一考就废”

对于《经济法》等记忆型科目,传统“抄写法条”效率低下。建议采用场景化记忆技巧:例如将《证券法》的上市公司信息披露要求,转化为“虚构利润→操纵股价→股民索赔→证监会处罚”的案例故事链,记忆留存率可提升58%。

在计算型科目中,机考模拟训练至关重要。研究显示,未经过系统机考练习的考生,《财管》答题速度平均降低35%,错误率增加20%。建议使用模考软件专项训练Excel函数快捷键(如Alt+=快速求和)、公式编辑器操作等技能,避免考场因操作生疏导致时间不足。

总结与建议

CPA备考的本质是资源最优配置的过程。选择《经济法》作为“突破口”,配合“会计+税法”的黄金组合,可使考生在首年建立信心;而《财管》《审计》等硬骨头科目,则需放在知识体系成熟后攻克。未来研究可进一步探索“AI个性化备考路径规划”,通过大数据分析考生行为模式,实现科目搭配与学习计划的动态优化。对于2025年考生,建议尽早下载《CPA易错易混辨析》系列资料,结合真题高频考点制定“靶向复习”策略,方能在变革中的考纲与通过率收紧趋势下稳操胜券。