寒冬与暖春交替之际,幼儿穿衣始终是困扰家长的难题。如何在温差变化中平衡保暖与透气,既避免着凉又不致闷汗?源于人体舒适温度理论的“26度穿衣法则”为此提供了科学框架。该法则将环境温度与衣物保暖值量化对应,配合“三暖二凉”“洋葱式穿搭”等原则,形成了一套可操作的穿衣体系。但面对不同体质、地域和场景差异,如何灵活运用这套公式仍需深入探讨。

科学原理与核心逻辑

26度穿衣法则的底层逻辑建立于人体热平衡机制。研究表明,当人体皮肤表面温度维持在26℃左右时,血液循环和代谢活动处于最佳状态。该法则将每件衣物根据材质厚度换算为保暖值(如薄棉衫1℃、羽绒服9℃),要求“环境温度+衣物总保暖值=26±1℃”。例如18℃气温下,可选择总保暖值为8℃的衣物组合:长袖连体衣(2℃)+针织背心(3℃)+薄外套(3℃)。

这种量化模型源于儿科医生对儿童体温调节特征的长期观察。幼儿新陈代谢率比成人高10%-15%,但汗腺发育尚未完善,过度保暖易导致散热受阻。通过将衣物转化为温度参数,家长可直观掌握穿搭的加减阈值,避免传统经验判断的模糊性。杭州、北京等地医院临床数据显示,科学运用该法则可使幼儿冬季呼吸道感染率降低32%。

分层法则与实用技巧

“洋葱式穿衣法”是该理论的核心实践策略,强调通过三层结构实现动态调节:内层选择透汗的纯棉材质(占保暖值20%),中层采用抓绒、羊毛等蓄热材料(占50%),外层配置防风防水的功能性外套(占30%)。例如在10℃环境中,可采用包屁衣(1℃)+夹棉连体衣(4℃)+羊羔毛外套(6℃)的组合,总保暖值达11℃,与环境温度叠加后恰好接近26℃舒适区间。

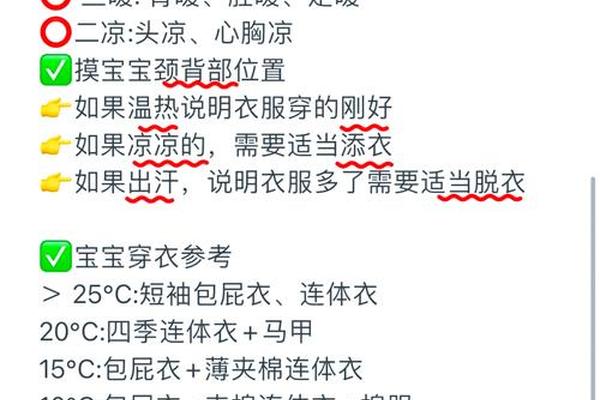

实际操作需配合“三暖二凉”原则:保持背部、腹部、足部温暖可维护核心体温,头部和心胸部位适当散热能避免内热淤积。监测数据显示,采用该方法的幼儿活动时体表湿度降低42%,有效减少运动后汗液蒸发导致的失温风险。特别要注意足部保暖,实验表明足温每下降1℃,上呼吸道黏膜血流量减少19%,免疫力随之减弱。

个体差异与灵活调整

不同年龄段存在显著差异:新生儿需比成人多穿1-2层,1-3岁幼儿因活动量大建议比成人少穿1层,3岁以上儿童则可参照成人标准。临床案例显示,早产儿运用该法则时需额外增加1.5℃补偿值,而超重儿童需减少0.5-1℃。东北地区冬季实测表明,当气温低于-10℃时,公式需调整为“环境温度+衣物值=22℃”,并增加围巾、耳罩等局部保暖配件。

动态调节更为关键。幼儿园场景中,教师建议采用“早加午减”策略:早晨入园时增加挡风外套,午间活动时保留中间层,睡前更换吸汗内衣。智能手环监测发现,幼儿剧烈运动时体温可在10分钟内上升0.8℃,此时应及时脱除外层衣物。加拿大儿科协会建议,每20-30分钟检查幼儿后颈部温度,微汗状态说明需减少0.5-1℃衣物值。

常见误区与安全提示

过度依赖公式可能引发健康风险。武汉儿童医院统计显示,26%的冬季急诊病例源于家长机械叠加衣物导致捂热综合征。装饰复杂的衣物存在安全隐患,某幼儿园调查发现,带绳连帽衫导致的事故占服装类意外的57%。医生特别提醒,公式中的衣物值应以国标产品为准,某些宣称“发热功能”的网红服饰实际保暖值可能虚标30%。

着装安全需遵循三大原则:采用按扣替代拉链防止夹伤,选择A类婴幼儿纺织品保证甲醛含量≤20mg/kg,鞋底弯折度控制在前掌1/3处。实验表明,穿着过紧衣物会使幼儿肺活量降低12%,而宽松剪裁可使皮肤表面空气流动速度提升0.3m/s,显著改善热舒适度。

在气候变化加剧的当下,26度穿衣法则为幼儿健康管理提供了可量化的参考框架。但需认识到,任何公式都是动态指导而非绝对标准。未来研究应着重建立区域性修正参数库,开发基于物联网的智能穿衣推荐系统。家长在运用时,既要理解科学原理,更要密切观察幼儿个体反应,毕竟温暖的标准,最终写在孩子红润的脸庞和舒展的笑颜里。