从清晨拉开衣橱的那一刻起,服装的选择便成为一场无声的自我对话。当代人面对日益丰富的服饰选择,往往陷入"衣满为患却无从搭配"的困境。思维导图这一认知工具犹如一面魔镜,不仅能够解构服装搭配的深层逻辑,更能折射出个人审美体系与生活态度的全息图景。通过放射状的思维网络,我们将发现服饰不仅是蔽体之物,更是文化符号、情感载体与身份叙事的复合体。

设计灵感的可视化整合

服装设计的起点往往源于转瞬即逝的灵感火花。思维导图通过多维度分支结构,将零散的设计元素编织成有机整体。设计师可围绕中心主题(如"未来主义"或"东方美学")建立一级分支,延伸出色彩谱系、面料肌理、廓形特征等二级节点,每个节点又可关联历史文献、建筑形态、自然景观等灵感来源。例如在女书文化主题设计中,思维导图可同时呈现文字符号的曲线特征、传统织物的经纬结构,以及现代解构主义的剪裁哲学。

这种非线性思考方式打破了传统设计流程的局限性。英国心理学家托尼·巴赞指出,思维导图的放射性结构能激活大脑皮层不同区域的协同工作,使设计师在观察民族服饰的刺绣工艺时,可能同步联想到数码印花的技术实现路径。日本设计师三宅一生在其褶皱系列开发过程中,就曾运用思维导图将纸张折叠的物理特性与人体工程学进行跨维度关联,最终创造出具有建筑美感的服装形态。

穿搭逻辑的系统化梳理

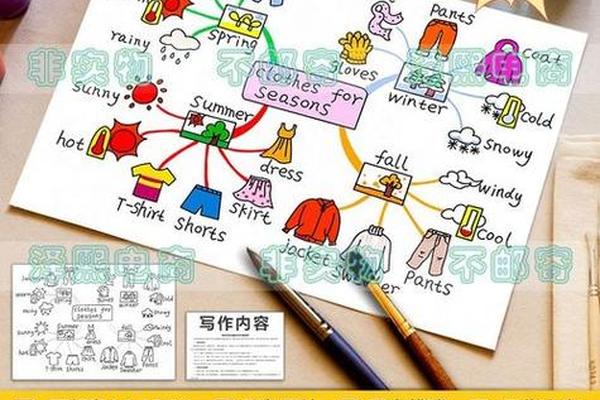

日常着装决策背后蕴含着复杂的认知运算。通过构建"场合-风格-单品"的三维坐标轴,思维导图可将碎片化的服饰元素转化为清晰的搭配矩阵。以职场通勤场景为例,核心分支可延伸出商务正装、商务休闲、创意职场等子类目,每个类目对应具体的单品组合规则与色彩禁忌。美国形象顾问协会的研究显示,运用思维导图进行衣橱管理的群体,晨间决策效率提升47%,且职场形象认可度显著提高。

这种结构化思维还能破解时尚传播中的认知悖论。当快时尚品牌每季推出数千款新品时,消费者可通过建立"基础款-流行款-个性款"的分级体系,在思维导图中标注单品的搭配指数与生命周期。瑞典时尚学者伯格斯特龙发现,采用导图管理衣橱的受试者,年服装购置量下降35%,而穿搭满意度提升28%。这验证了系统化思维对可持续消费的促进作用。

行业应用的范式革新

在服装产业链中,思维导图正重塑从企划到零售的各个环节。商品企划阶段,品牌可通过"市场需求-设计概念-产能规划"的导图框架,实现流行趋势与供应链的精准对接。某运动品牌在开发冬奥主题系列时,利用思维导图同步整合运动员人体数据、保暖科技参数与国潮元素,使产品研发周期缩短40%。这种整合效应在ZARA的快速反应体系中尤为显著,其设计团队通过共享思维云图,能在14天内完成从趋势分析到门店铺货的全流程。

零售终端的数据化转型更凸显思维导图的价值。优衣库通过"客群画像-场景需求-商品组合"的三维导图模型,实现了门店陈列的动态优化。其2023年财报显示,采用导图分析系统的门店,坪效提升22%,滞销品处理效率提高65%。这种将消费者行为数据转化为可视化决策工具的模式,正在改写传统零售的运营逻辑。

教育工具的认知升级

在服装教育领域,思维导图架起了理论认知与实践创新的桥梁。伦敦艺术大学的课程改革表明,采用导图法进行面料学教学,学生对于纤维性能与工艺特性的关联理解度提升53%。这种可视化学习方式尤其有利于攻克专业术语的认知壁垒,当学生将"平纹组织"与"悬垂性"建立直观连接时,面料选择就从机械记忆转化为创造性应用。

跨文化语境下的设计教育更需导图工具的支撑。在解析东方服饰美学时,思维导图能同时呈现深衣制的平面裁剪哲学、草木染的生态智慧,以及当代可持续设计理念。中央圣马丁学院的实验项目证明,这种多维解读方式使国际学生对中国风设计的误读率下降78%。教育者正在探索将AR技术与思维导图结合,构建可交互的服饰文化认知系统。

站在智能时代的门槛回望,服装思维导图已从简单的认知工具进化为连接物质文明与精神追求的桥梁。未来的研究可深入探索脑机接口与导图系统的融合,通过实时捕捉神经信号优化穿搭决策;或建立全球服饰文化基因库,借助AI算法生成跨文明的设计方案。当思维导图遇见量子计算,或许能解构服装与身份认同的量子纠缠,为人类自我表达开辟新的维度。这种认知工具的演化,终将引领我们重新定义服装的本质——它不仅是身体的第二层皮肤,更是思维的可视化延伸。