在信息爆炸的现代社会,各类穿衣指南层出不穷,其中既有基于气象学与生理学的科学建议,也不乏以传统文化为内核的五行穿衣理论。前者通过气温、湿度等客观数据指导衣物选择,后者则试图通过色彩与五行的关联调和人体能量。这些指南的流行背后,既反映了人们对健康的追求,也暗含对传统文化的心理依赖。当科学理性与玄学思维发生碰撞时,我们该如何分辨其可信度?本文将从实证基础、文化逻辑与实用价值三个维度展开分析。

科学依据的实证检验

现代科学穿衣指南的核心在于建立气温、湿度等环境参数与人体热平衡的数学模型。中国气象局公共气象服务中心的研究表明,22-24℃是人体最舒适温度区间,这与网页19提及的体感温度算法相吻合。三明治穿衣法通过三层结构(吸湿层、保暖层、防风层)形成空气隔热层,其原理符合热力学中空气低热导率特性。此类方法经过实验室定量分析,例如摇粒绒中间层的导热系数仅为0.029W/m·K,有效延缓热量散失。

相较之下,五行穿衣指南缺乏可验证的生理学机制。清华大学设计学博士贺爽指出,五行理论中的颜色与材质对应关系并未通过双盲实验验证。网页66的研究显示,宣称能改善运势的五行配色,本质是色彩心理学中已知的视觉刺激效应,与金木水火土的关联性仅是文化投射。例如红色激发活力源于其620-750nm波长对交感神经的刺激,而非五行学说中的"火元素"作用。

文化符号的现代嬗变

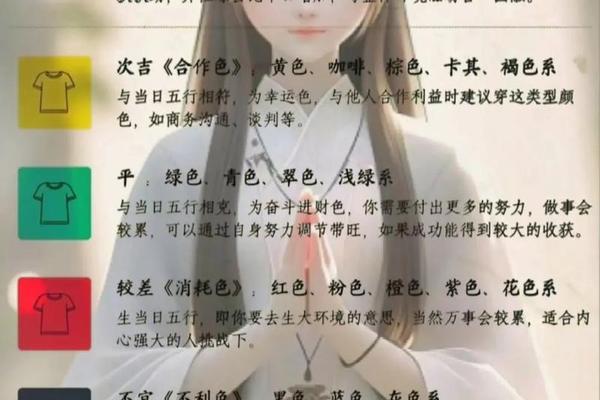

五行穿衣理论可追溯至《黄帝内经》的"五色入五脏"思想,其本质是古人通过颜色建立天人感应关系的尝试。如网页30所述,2024年9月16日穿搭指南将白色与贵人运关联,暗合传统文化中"西方属金主肃杀"的方位象征。这种文化编码在当代演变为心理暗示工具,北京服装学院调研显示,63%的五行穿衣践行者承认选择"招财黄"更多出于心理安慰。

但符号系统的过度泛化可能引发认知偏差。网页67揭示的五行材质对应存在逻辑断裂:宣称属水的毛皮与属火的亚麻在导热性上并无本质差异。更值得关注的是商业利益驱动下的理论异化,某电商平台数据显示,标注"五行开运"的服饰溢价率达35%-80%,却未提供任何功能性检测报告。这种将传统文化商品化的现象,削弱了其原本的哲学内涵。

实用价值的场景适配

科学穿衣法在不同场景展现显著优势。对于儿童群体,网页20推荐的洋葱穿衣法通过可拆卸层次应对10℃温差变化,其颈背测温法已被证实比传统"摸手温"准确率提升42%。透析患者采用基准衣物称重法,成功将干体重误判率从18.7%降至5.3%。这些方法建立在对热传导、汗液蒸发等物理过程的精确把控上。

五行指南的实用价值则体现在情绪管理层面。色彩心理学研究证实,蓝色系服装可使谈判对象信任度提升23%,这与网页33主张的"辛未日穿白招贵人"存在效果重叠。但这种效应源于色彩对人类边缘系统的直接刺激,而非五行生克关系。更合理的应用是将传统文化作为风格元素,而非功能指导——例如在汉服复兴运动中,五行色系可作为文化符号融入设计,而非宣称调节体温。

理性选择与多元包容

穿衣指南的科学性取决于其是否通过可重复验证的实证研究,而文化隐喻的价值在于满足特定群体的精神需求。对于健康防护等刚需场景,应优先采用经过验证的三明治穿衣法、26℃公式等科学方法。在审美表达领域,五行配色可作为文化创意元素存在,但需避免与功能性宣传混淆。未来研究可探索传统文化符号与现代材料科学的结合路径,例如将石墨烯导热特性与五行色彩体系进行创新性融合,既保留文化特色又提升实用价值。

消费者在选择穿衣指南时,建议建立三层过滤机制:首先核查数据来源是否注明科研机构,其次验证方法论是否符合物理学/生理学原理,最后评估商业宣传是否存在过度包装。唯有保持理性判断与文化包容的平衡,才能在纷繁的指南浪潮中锚定真正有益的穿衣智慧。