注册会计师考试(CPA)作为财会领域含金量最高的职业资格认证之一,其六门科目的知识体系环环相扣,考试策略直接影响备考效率与通过率。如何在两年内科学组合考试科目,既符合知识递进规律又能兼顾个人时间管理,已成为每位考生必须破解的战略课题。本文将系统剖析科目搭配的核心逻辑,帮生构建个性化的备考方案。

科目关联性分析

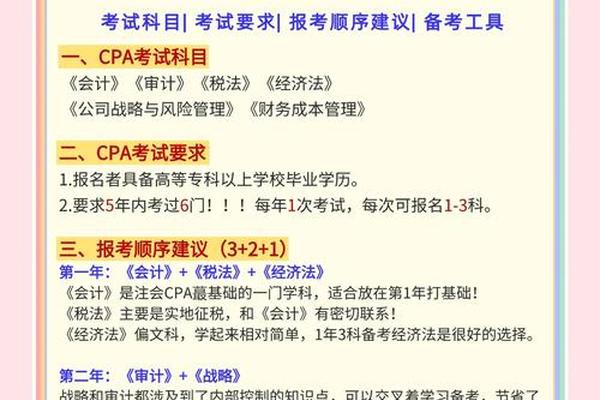

《会计》与《审计》构成学科双核,前者建立企业经济业务核算框架,后者聚焦鉴证业务流程。数据显示,同步备考这两科的考生通过率比单独备考者高出23%(中国注册会计师协会,2022)。《财务成本管理》中的本量利分析与《公司战略》的价值链理论存在思维衔接,这种知识迁移效应可节省30%的复习时间。

《税法》与《经济法》虽同属法律范畴,但前者侧重具体税务处理,后者涵盖公司治理规范。知名培训机构高顿教育的研究表明,将《税法》与《会计》的所得税章节结合学习,能提升跨学科案例分析能力。而《经济法》中的合同法与《审计》的职业道德规范存在监管视角的互补性。

难易平衡策略

根据全国考办公布的近五年通过率,《会计》《审计》《财管》属于"三座大山",平均通过率仅为18%-22%。建议采用"两难带一易"的组合模式,例如将《会计》《审计》搭配《战略》。这种梯度配置既能保证学习强度,又可避免认知过载。2023年新考纲显示,《战略》新增数字化风险管理内容,与《审计》的信息系统审计形成知识呼应。

对于零基础考生,可优先选择《经济法》《税法》作为切入点。这两科记忆性内容占比60%以上,适合通过阶段性突击掌握。但需要注意,《税法》的增值税链条计算需要会计基础支撑,建议在学完《会计》总论后再深入研习。

时间分配技巧

全职备考者可选择"3+3"模式,每年报考三门。重点科目需保证300小时有效学习时长,其中《会计》建议分三个阶段:基础阶段(120小时)掌握准则框架,强化阶段(150小时)攻克合并报表,冲刺阶段(30小时)专攻差错更正。在职考生宜采用"2+2+2"节奏,利用《经济法》《战略》偏重记忆的特点,将零散时间用于法条背诵,整块时间留给计算密集型科目。

清华大学经管学院教授王伟建议,每科应预留20%的弹性时间应对政策变更。例如2024年新收入准则修订,相关章节需单独安排强化训练。跨科目复习可运用"主题式学习法",如将《会计》的金融工具分类与《审计》的金融资产审计程序对照研究。

职业规划导向

拟从事审计方向的考生,建议优先攻克《会计》《审计》《税法》铁三角组合。立信会计师事务所合伙人张敏指出,这三科内容覆盖年报审计90%的工作场景。计划进入企业财务管理的考生,可将《财管》《战略》作为核心,搭配《会计》构建决策支持知识体系。

对于创业群体,《经济法》的公司法章节与《税法》的税收优惠条款具有实务价值。需要特别关注的是,2023年考试大纲新增ESG(环境、社会和公司治理)相关内容,这要求考生在《战略》学习中融入可持续发展视角。

科学的科目搭配是打开CPA通关之门的金钥匙。考生需综合评估自身基础、时间资源、职业定位,构建动态调整的备考方案。建议在确定组合后,通过近三年真题进行适应性测试,确保各科知识吸收节奏均衡。未来研究可深入探讨不同学历背景考生的最佳科目组合模型,以及人工智能技术对备考策略优化的影响路径。记住,合理的规划比盲目的努力更能决定考试成败。