穿衣服本应是日常生活中的寻常行为,但对于部分人而言,这种简单的动作却伴随着皮肤刺痛、灼热、麻木甚至头晕心悸等不适感。这种异常感受可能由多种复杂因素导致,既可能涉及神经系统的功能紊乱,也可能与皮肤敏感、血液循环异常或心理压力有关。本文将从生理机制、疾病关联及应对策略等角度,深入探讨这一现象背后的原因与解决方案。

一、植物神经紊乱的可能关联

植物神经紊乱被认为是导致皮肤异常感知的重要诱因。当人体长期处于精神紧张或慢性压力状态下,自主神经系统的交感与副交感神经平衡被打破,可能引发皮肤感觉异常。患者常出现蚁走感、烧灼痛或对衣物摩擦极度敏感,甚至出现游走性疼痛——这种疼痛会在身体不同部位无规律转移,衣物接触时加剧不适感。

临床观察发现,此类患者往往伴随心悸、失眠等全身性症状。例如有案例显示,患者穿普通衣物时胸背出现针刺样疼痛,但医学检查未发现器质性病变。这种情况可能源于神经信号传导异常,大脑错误放大了正常触觉刺激。建议出现此类症状者优先排除器质性疾病后,通过调节作息、适度运动和心理疏导改善神经功能。

二、衣领压迫与循环障碍

颈部特殊解剖结构导致的"衣领综合征"值得重点关注。颈动脉窦作为调控血压和心率的重要压力感受器,当受高领衣物压迫时,可能触发反射性血压下降和心率减缓。敏感人群会出现头晕、恶心甚至晕厥,这种现象在高血压、糖尿病患者中尤为常见。

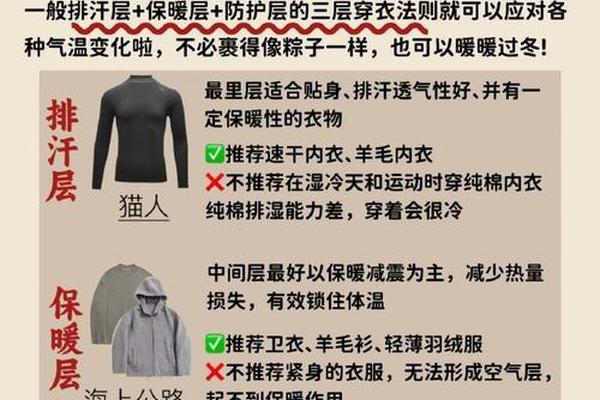

典型案例显示,60岁患者在穿着硬领衬衣快速转头时突发眼前发黑,这与颈动脉窦受刺激直接相关。预防措施包括选择宽松领口、避免急速转头动作,出现症状时立即松解颈部束缚并平卧抬腿。冬季保暖建议采用围巾替代高领,并采用分层穿衣法减少局部压迫。

三、皮肤敏感与材质选择

皮肤屏障功能受损导致的触觉过敏不容忽视。敏感性皮肤人群的神经末梢阈值降低,普通衣物接触可能被感知为强烈刺激。研究显示,这类人群的辣椒素受体TRPV1通道异常活跃,轻微摩擦即可引发灼热感。建议选择无接缝、纯棉材质的衣物,洗涤时使用无添加剂的清洁剂,避免化学残留加重刺激。

对于确诊皮肤敏感者,治疗方案需兼顾屏障修复与神经调节。外用含神经酰胺的保湿剂可修复角质层,配合冷敷缓解急性症状。严重者需在医生指导下使用钙调磷酸酶抑制剂,同时注意避免温度剧烈变化对皮肤的二次刺激。

四、触觉处理系统失调

感统失调人群可能存在中枢神经触觉整合异常。这类患者的触觉防御机制过度敏感,衣物接触被大脑解读为威胁性刺激。表现为对标签、接缝异常排斥,甚至产生生理性焦虑。研究发现其脊髓背角神经元对触觉信号存在异常放大现象,导致日常穿衣成为持续性应激源。

干预措施包括渐进式脱敏训练:从短时间穿着柔软衣物开始,逐步延长穿戴时间。配合本体感觉训练如负重运动,帮助神经系统重新建立正常的触觉反馈机制。儿童患者建议进行专业感统训练,成年人可通过正念冥想改善感知调节能力。

五、心理因素的潜在影响

心理压力与躯体症状存在双向作用关系。焦虑情绪可降低痛觉阈值,使正常衣物接触被感知为不适。研究显示,23%的慢性皮肤不适患者伴随焦虑障碍,形成"越焦虑越敏感"的恶性循环。建议通过认知行为疗法打破负性思维模式,同时建立积极的穿衣体验关联。例如选择喜爱的颜色款式,将穿衣过程转化为自我关爱仪式。

总结而言,穿衣不适可能是神经、循环、皮肤系统共同作用的结果,需通过医学检查明确病因。建议患者记录症状发作时的环境、衣着材质及身体状态,为诊断提供线索。未来研究可深入探索神经可塑性在触觉过敏中的作用,开发针对特定受体的新型治疗方案。对于普通人群,选择透气天然面料、保持规律作息、管理心理压力,是预防此类不适的基础策略。