在时尚领域,色彩是无声的语言,它通过视觉张力传递个性、情绪与审美取向。色系搭配不仅关乎视觉和谐,更涉及色彩心理学、文化符号与人体工学的多维交互。现代穿搭理论将色系搭配归纳为科学化的方法论——从基础色系到互补色碰撞,从同色系层次到肤色适配——这些原则共同构成了一套动态的穿搭色谱系统,成为提升个人形象的重要工具。

基础色系的万能法则

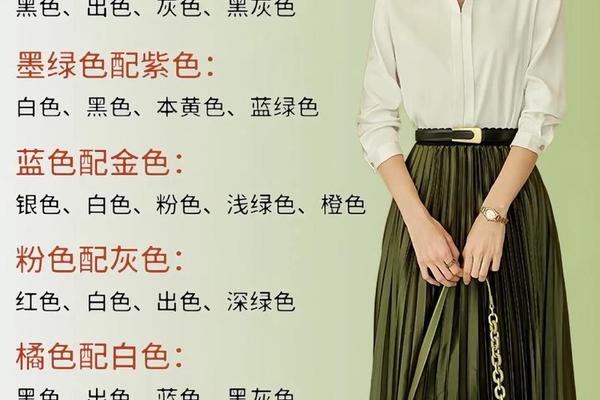

黑、白、灰作为中性色,是构建穿搭安全区的基石。白色与黑色的组合能创造极简的高级感(如白色衬衫配黑色西装裤),而灰色作为过渡色可缓冲高饱和度色彩的冲击。例如网页9指出,红色与黑色的搭配能传递经典优雅气质,而网页74进一步建议,基础色占比超过70%时,可通过彩色配饰实现“点睛之笔”,例如黑色连衣裙搭配红色腰带。

进阶运用中,中性色可成为复杂配色的稳定器。网页84提出的“涧石蓝+花岗灰”组合即利用了灰色平衡冷色调的疏离感,使整体造型既冷静又不失温度。这种策略尤其适用于职场穿搭,通过中性色压制鲜艳色系的喧宾夺主,实现专业性与时尚度的共存。

同色系的层次构建术

同色系搭配绝非单一颜色的简单堆砌,而是通过明度、纯度与材质的差异营造立体感。网页26强调,浅蓝色衬衫与藏蓝色外套的叠穿,需借助面料厚薄差异(如棉质与羊毛)打破视觉扁平化;而网页66建议,棕黄色系穿搭中,可通过麂皮与丝绸的光泽对比强化层次。

近年流行的“欧若风”风格(Aura Style)将同色系美学推向新高度。如网页69所述,柔粉色套装通过雪纺与针织材质的混搭,既维持色彩统一性,又用透明度差异制造空气感。这种技法在春夏穿搭中尤为实用,能避免同色系带来的沉闷风险。

对比色的冲突与平衡

互补色搭配的难点在于控制戏剧性冲突。色相环180°对位的红绿组合,可通过面积配比化解俗气感——网页39建议采用8:2法则,以墨绿色大衣为主基调,搭配酒红色手袋作为点缀。类似地,网页84的“绿灰色+安哥拉红”案例证明,降低一方饱和度(如将正红调整为砖红色)可实现冲突软化。

分裂互补色系则提供了更安全的对比方案。网页79解析道,在蓝橙互补组合中引入浅蓝过渡色,能形成“主色-次补色-缓冲色”的三段式结构。这种方法常见于街头风格,例如钴蓝色卫衣搭配卡其色工装裤,再以淡蓝色球鞋衔接色彩断层。

肤色驱动的色彩适配

色彩选择需与肤色形成共振而非对抗。网页61提出亚洲肤色三分法:浅白型适合薄荷绿、等冷调浅色;亮粉白型与珊瑚橙、鹅黄色兼容度高;而棕黄肤色可通过藏蓝色、橄榄绿提升气色。冷暖色调测试法(观察血管颜色)为此提供了科学依据——冷调肤色佩戴银饰更显协调,暖调肤色则适合金色配饰。

深肤色群体的配色策略正在颠覆传统认知。网页69的“欧若风”指南指出,小麦肤色穿奶油黄反而能凸显健康光泽,关键在于保持色彩明度一致。例如焦糖色皮肤搭配芥末黄连衣裙,通过同明度卡其色腰带过渡,可避免色彩断层。

材质与色彩的互动关系

面料质地会改变色彩的表现力。丝绸材质能提高色彩明度,使宝蓝色更显华丽;粗花呢面料则会吸收光线,让同色系的酒红色呈现哑光质感。网页66强调,绒面革与金属色组合(如勃艮第红绒面裙配金色手拿包)能创造复古未来主义的矛盾美感。

新兴科技面料正在拓展色彩边界。例如温变材质使单一服装呈现动态色系——网页69提到的“星蓝”色针织衫,在体温作用下可渐变为蓝紫色,实现“一件单品多色系”的穿搭可能。这类创新或将重构传统色系搭配规则。

总结与未来展望

色系搭配的本质是视觉信息的秩序化表达。从基础色系的安全框架到对比色的张力博弈,从肤色适配的个性化方案到材质创新的变量介入,现代穿搭色谱已发展为一门融合艺术与科学的交叉学科。建议未来研究可聚焦于两项领域:一是基于AI的个性化配色算法开发,通过机器学习个体肤色、体型与风格偏好;二是环保染料技术与色彩心理学的结合,探索可持续时尚的色彩表达范式。唯有持续解构与重构色彩规则,方能推动穿搭美学向更包容、更智能的方向进化。