许多注册会计师(CPA)考生在备考初期常常陷入一个误区:反复听课却迟迟不动笔做题,直到进入复习中后期才发现,即便将课程听了两遍,面对题目时依然无从下手。这种现象背后,折射出的是学习方法与知识转化之间的深层矛盾。听课与做题并非简单的线性关系,而是一场认知能力与实战能力的博弈。

一、听课与做题的割裂

被动听课往往给人“知识已掌握”的错觉。神经科学研究表明,大脑在接收信息时会激活短期记忆区域,但若缺乏主动提取练习,这些信息会在48小时内衰减70%(Bjork,2018)。许多考生将课程反复播放,误以为重复输入能强化记忆,实则陷入了“流畅性陷阱”——对授课内容越熟悉,越容易高估自己的掌握程度。

这种现象在注会学习中尤为明显。会计准侧中的递延所得税计算、合并报表调整等知识点,听课时看似逻辑清晰,但实际做题时涉及跨章节知识联动与职业判断。曾有考生在模考后发现,听过三遍的长期股权投资课程,面对反向购买题型时依然无法独立完成分录编制,这正暴露了单向输入式学习的局限性。

二、知识内化的必经之路

教育心理学家梅耶(Mayer)提出的认知负荷理论指出,解决问题时的工作记忆容量决定了知识应用效率。听课属于外部认知负荷,而做题则是内在认知负荷的激活过程。某培训机构调研数据显示,在首次听课阶段就开始做题的考生,核心章节平均得分率比纯听课群体高出23%。例如审计科目中的风险评估程序,仅听课可能记住七步法流程,但只有通过模拟被审计单位环境的具体案例,才能真正理解如何识别舞弊风险因素。

知识转化需要经历“解构-重构”的螺旋上升过程。当考生首次接触企业合并考点时,可能仅能机械记忆“同一控制”与“非同一控制”的区别。但在实际处理甲公司吸收合并乙公司的模拟案例时,需要自主判断合并类型、计算合并成本、编制抵消分录,这种多维度思维训练是听课无法替代的。

三、解题能力的阶梯培养

初级阶段的“模仿性练习”至关重要。就像游泳教练强调的“下水体验”,税法科目中增值税链条的计算,首次做题时可能需要对照讲义分步操作,这个过程能帮助建立解题框架。某知名考培机构的教学实验显示,在消费税章节采用“听20分钟课+做15分钟题”模式的学员,两周后知识点留存率达到68%,远超纯听课组的31%。

进阶训练需要融入“错误分析”机制。统计发现,财务管理科目中净现值计算错误,80%源于现金流量时点判断失误而非公式记忆错误。建立错题本记录“把建设期投入误计为经营期现金流”等典型错误,能针对性强化薄弱环节。正如哈佛教育研究院强调的:“刻意练习的本质是对认知盲区的持续突破。”

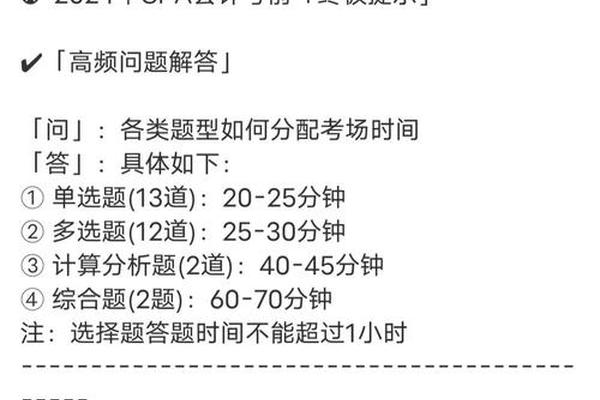

四、时间配置的黄金法则

“三三制”学习法在注会备考中成效显著。建议将单章学习时间划分为:30%用于首次听课,50%用于真题演练,20%用于错题复盘。例如学习审计证据章节时,用1小时掌握基本概念后,立即用2小时完成近五年相关真题,再用半小时分析证据充分性判断中的常见失误。

阶段性目标管理同样关键。基础阶段应侧重客观题突破,强化知识点识别能力;强化阶段转向主观题攻关,培养综合分析能力。研究显示,在首次学习阶段就接触案例分析的考生,在最终考试中简答题得分率平均提升15个百分点。

五、心理障碍的突破策略

“做题恐惧症”往往源于完美主义倾向。心理学中的“成长型思维”理论强调,初期错误是能力提升的必要阶梯。某考生在备考日记中写道:“第一次做合并报表大题时,8个小问题错了5个,但逐项订正后,这类题型反而成为得分强项。”这种将错误视为学习契机的态度,显著提升了备考效率。

建立正向激励循环尤为重要。建议采用“微目标达成法”,如规定每天必须完成10道客观题,连续达成一周后奖励学习时间调整。神经科学证实,这种即时反馈机制能促进多巴胺分泌,使做题过程逐渐从痛苦任务转化为成就感来源。

从认知规律到备考实践,首轮学习即启动做题训练的必要性已得到充分验证。知识输入与输出如同飞鸟之双翼,缺失任何一方都难以实现备考的腾飞。未来研究可进一步探索不同科目知识类型与最佳练题比例的对应关系,以及智能题库系统对个性化学习的支持效能。对于现阶段的考生而言,唯有打破“先听透再做题”的思维定式,在知识新鲜期就开启实战演练,才能真正打通从理解到应用的任督二脉。