配色是塑造个人风格的核心密码,它不仅决定了视觉的第一印象,更暗含着审美品位的无声表达。从纽约时装周的T台到巴黎街头的日常穿搭,色彩组合如同交响乐中的和弦,需要精确的节奏与和谐的共鸣。掌握科学的配色逻辑,既能规避“红配绿”的灾难现场,也能让基础款单品焕发高级质感,这正是现代人构建胶囊衣橱的必修课。

配色基础:从原理到口诀

色彩搭配的本质是视觉权重的分配游戏。根据日本色彩研究所的调研,人类对服装配色的感知中,主色占据60%的视觉焦点,辅助色承担30%的协调作用,而仅占10%的点缀色往往成为造型的灵魂。这种「60-30-10」黄金法则在米兰时装周的秀场造型中反复验证,比如Max Mara的驼色大衣搭配焦糖色高领衫,仅用金属胸针就完成了视觉亮点的聚焦。

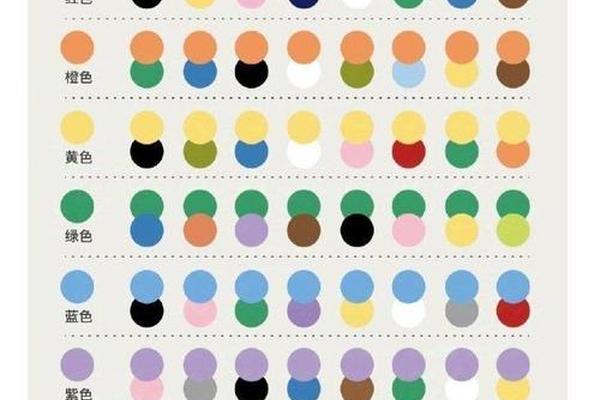

在具体操作层面,中国纺织协会总结的24色穿搭口诀提供了实用指南:红色与藏青的碰撞能塑造法式优雅,墨绿配浅紫则暗含东方美学的克制。值得注意的是,中性色系并非万能公式,深褐色与黑色的组合会加重沉闷感,而冷灰与暖白的层次叠加反而能凸显知性气质。

身形修饰:色彩的空间魔法

服装色彩对体型的修饰效果堪比视觉整形术。东京大学人体工程实验室的研究表明,深色收缩、浅色膨胀的物理特性在服装领域被放大应用。梨形身材采用「上浅下深」策略时,配合V领设计能使肩颈线条延伸,将视觉重心上移15%。苹果型身材则可借鉴Celine的秀场技巧,用同色系腰带制造腰线,辅以纵向条纹延长身形比例。

针对特殊部位的修饰,韩国造型师协会提出「反向补偿原则」:肩宽者避免横向扩张的荧光色,转而用哑光面料配合收肩剪裁;小腿粗壮则可通过裸色鞋履达成视觉延伸。这些技巧在Victoria Beckham的个人品牌设计中得到充分体现,其标志性的铅笔裙多采用渐变灰调,巧妙弱化胯部线条。

肤色匹配:四季色彩新解

传统四季色彩理论正在经历数字化革新。哈佛医学院皮肤光学研究中心发现,亚洲人的肤色可细分为12种亚型,冷调肤色与莫兰迪色系的适配度高达83%。春季型人适合带黄调的珊瑚粉,秋季型人则与陶土色产生化学反应,这种差异在Gucci的2024早秋系列中尤为明显,设计师特意为不同肤色模特定制了专属色卡。

实践中的肤色诊断可借助智能手机完成,Adobe开发的Color Capture应用能通过摄像头分析皮肤色调,并推荐Pantone年度色中的适配色系。对于易泛红的敏感肌,造型师建议采用色彩过渡策略:用浅蓝衬衫隔离面部与深色外套,既修饰肤色又增加层次感。

季节轮转:色谱的温度叙事

色彩的温度属性与气候感知存在神经学关联。剑桥大学实验心理学部的研究显示,人们在冬季对暖色调的偏好度提升42%,这解释了焦糖色大衣在北欧地区的畅销现象。夏季穿搭则可借鉴Dior的海洋主题系列,将薄荷绿与雾霾蓝进行3:7的比例分配,既保留清爽感又不失高级度。

跨季节配色需要掌握材质与色彩的共舞。秋冬季推荐尝试「天鹅绒红+羊绒灰」的奢华组合,春夏季则可解锁「亚麻白+丹宁蓝」的休闲方程式。值得关注的是,2025年流行色报告显示,跨季混搭色使用率同比增长27%,如Valentino早春系列就将樱草黄与橄榄绿进行创新性融合。

进阶法则:解构与重组艺术

在基础配上,先锋设计师正在打破传统色彩边界。安特卫普皇家艺术学院提出的「非常规对比」理论,鼓励将互补色进行明度置换,例如将正红与墨绿调整为粉晶与军绿的组合。这种手法在Balenciaga的街头风格设计中频繁出现,其标志性的荧光橙卫衣常搭配做旧灰牛仔,形成强烈的视觉记忆点。

数字化工具正在改变配色创作方式。Pantone Connect软件可自动生成适配当前流行趋势的5色方案,并测算各组合在社交媒体的传播指数。未来趋势显示,AR虚拟试衣技术将实现「实时色彩情绪分析」,根据用户表情自动调整服装色温,这项技术已在Zara的智慧门店开启测试。

在色彩成为无声宣言的时代,科学的配色体系既是审美进化的路标,也是个性表达的武器库。从基础的黄金比例到前沿的数字工具,每个穿搭选择都在构建独特的视觉语言。建议消费者建立个人色彩档案,定期进行动态调整,同时关注材料科学发展带来的新型染色技术。未来的研究方向或将聚焦于「生物自适应色彩」,开发能随体温、情绪变化的智能面料,这将是服装配色的又一次革命性跨越。