20世纪80年代的中国,是一场视觉与文化的觉醒盛宴。街头的橱窗里,港台明星的贴纸与《街上流行红裙子》的海报交相辉映;百货商店的货架上,蝙蝠衫与喇叭裤的剪影勾勒出时代的叛逆与自由。无论是贴在铅笔盒上的山口百惠,还是穿着回力鞋跳霹雳舞的青年,这些符号不仅是时尚的载体,更成为一代人集体记忆的密码。透过明星贴纸的斑斓与服饰潮流的更迭,我们得以窥见一个时代如何在物质与精神的碰撞中,重塑着社会的审美基因。

一、明星贴纸:流行文化的视觉档案

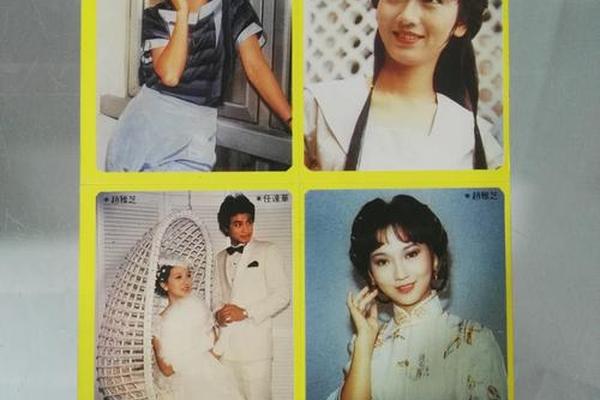

80年代的明星贴纸,是青少年亚文化的微型博物馆。一张A4纸大小的贴纸仅售5角,却承载着30余幅影视片段与明星肖像,从《变形金刚》的机甲战士到《血疑》中清纯的大岛幸子,这些图像填补了电视机尚未普及时代的娱乐空白。贴纸的银边划痕设计让撕取变得仪式化,孩子们通过交换碎片化的画面,拼凑出对远方的想象——刘嘉玲的黄边贴纸被珍藏于日记本,张瑜的牛仔裤造型则成为叛逆青春的图腾。

这种视觉消费背后,是文化开放浪潮的暗涌。港台明星如邓丽君、翁美玲的贴纸,悄然打破意识形态的藩篱,成为“舶来美学”的民间传播者。研究者指出,贴纸的混搭特性(如将日漫机器人误认为变形金刚)恰恰映射了当时大众对多元文化的饥渴与误读。而《幸子衫裁减法》等书籍的热销,更印证了明星形象如何从纸面走向身体实践,完成从符号到实物的转化。

二、服饰革命:身体政治的多元表达

如果说贴纸是静态的文化切片,服饰则是动态的身份宣言。1983年身穿西装的亮相,让这场“服装改革”上升为国家叙事——政治局常委集体西装革履的影像,被外媒解读为改革开放的“服饰宣言”。而在民间,牛仔裤与蝙蝠衫的流行,则是一场自下而上的身体解放运动。北京姑娘们穿着露脐短衫谈笑风生的画面,冲击着“蓝灰绿”的集体记忆;崔健的摇滚演出中,破洞牛仔与皮夹克成为反叛精神的战袍。

性别意识的觉醒在服饰中尤为鲜明。女性通过收腰连衣裙与透明丝绸面料,重新定义“曲线美”的尺度;男性则在外穿运动装的潮流中,将健美观念从竞技场带入日常生活。值得关注的是,这种变革并非单向的模仿:当《大西洋底来的人》带来蛤蟆镜时,年轻人故意保留镜片上的商标,用戏谑的方式完成对西方符号的本土化改造。

三、影视赋能:时尚的镜像生产

影视作品与时尚潮流的共生关系,在80年代达到巅峰。《街上流行红裙子》让鲜艳裙装席卷全国,女主角的每一次旋转都成为百货公司的销售指南;而《霹雳舞》的上映,则使街头青年竞相模仿“月球漫步”,爆炸头与荧光护腕成为舞池标配。这种互动不仅是商业炒作,更包含着文化解码的深层机制:当《血疑》中纯爱叙事与幸子衫风靡校园时,日式学院风被赋予了对理想化青春的集体寄托。

明星的银幕形象往往成为时尚实验场。王祖贤在《倩女幽魂》中的飘逸纱衣,催生了百货商店的“古风专柜”;而林青霞的中性西装造型,则模糊了性别服饰的边界。这种影视赋能的时尚传播,甚至催生出独特的产业链——上海南京路的裁缝店里,顾客手持电影杂志指定“同款”已成为常态。

四、复古回潮:轮回中的文化重构

当2020春夏时装周重现80年代垫肩西装与霓虹色块时,我们看到的不仅是审美的轮回,更是文化记忆的创造性转化。当代设计师将权力套装的夸张肩线解构为不对称剪裁,把荧光运动服再造成赛博朋克风格的街头单品。这种重构背后,是对80年代“敢穿敢闯”精神的致敬——正如研究者所言:“复古不是怀旧,而是用当下的语言重述未被完成的先锋性”。

值得注意的是,数字时代为这种重构注入新维度。虚拟偶像穿着像素化喇叭裤亮相元宇宙,电商平台推出“生成式复古贴纸”AI工具,让用户自定义明星形象。这种技术赋权,使得80年代的时尚遗产不再局限于实体物,而是演变为可编程的文化代码。

在符号的褶皱中寻找未来

从贴纸的碎片到衣襟的褶皱,80年代的时尚叙事始终在个体表达与集体记忆的张力中展开。当我们重访这些文化符号时,不应止步于怀旧情绪的宣泄,而需洞察其背后的社会动力学——如何在一个转型时代,通过服饰与影像构建身份认同。未来的研究或许可以深入探讨:在数字化生存的当下,实体贴纸的消逝是否意味着肉身经验的退场?而元宇宙中的虚拟服饰,又会如何改写我们对“时尚”的定义?这些问题,正是80年代留给我们的未竟之问。