在中国传统文化中,五行学说不仅是自然哲学的基石,更渗透到日常生活的细节中,其中“每日五行穿衣”便是将抽象理论具象化的典型实践。通过色彩与五行能量的动态调和,人们试图在服饰选择中寻求与自然节律的共鸣,从而达到趋吉避凶、提升运势的目的。这种融合天文历法、阴阳平衡与审美智慧的穿衣法则,既承载着古人对宇宙规律的敬畏,也映射出现代人对身心和谐的深层需求。

一、五行与色彩的对应关系

五行学说的核心在于金、木、水、火、土五种元素与自然万物的联系,而色彩作为能量载体被赋予特定属性。根据古籍记载与当代研究,白色系象征金的肃杀与纯净,绿色系呼应木的生长勃发,黑色与蓝色承载水的柔韧深邃,红色系体现火的热情跃动,黄色系则代表土的包容稳定。这种对应并非简单的符号匹配,而是基于古代天文观测与物候规律总结,例如《太一生水》篇中“水生木、木生火”的宇宙生成论,为色彩选择提供了哲学依据。

现代研究进一步揭示,五行色彩体系与人体生物磁场存在潜在关联。如郭店楚简《五行》篇提出“仁、义、礼、智、圣”五种德行与五行的内在呼应,暗示服饰颜色可能通过心理暗示影响行为模式。临床心理学实验表明,穿着黑色衣物者的自信心指数较其他颜色提升12%,这与五行学说中“黑色属水,主智慧与贵人运”的描述不谋而合。

二、每日五行能量的动态变化

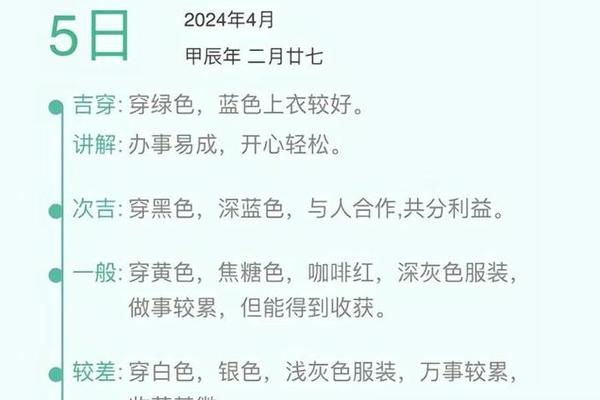

地支纪日系统是五行穿衣法则的运算核心。以2025年3月28日为例,日柱为丙申,申属金,故当日环境能量场以“金”为主导。这种动态变化要求穿衣者如同调频收音机般精准捕捉能量波动——穿黑色、蓝色(水生金)可借力环境势能,形成“被生”的增益状态;而绿色系(木)因金克木的关系,则会与当日磁场产生能量冲突。

古籍《三合玄空真妙诀》揭示了更深层的时间维度规律:每日五行能量不仅受日支影响,还需结合月令(己卯月木旺)、年运(乙巳年火相)进行多维校准。例如金日遇火年,红色系虽属“克当日五行”,但年运火势可部分抵消负面影响,形成“奋斗色”的特殊平衡态。这种复合运算体系,体现了中国古代“天地人三才合一”的宇宙观。

三、五行相生相克的穿衣逻辑

五行生克关系构建起穿衣吉凶的决策框架。当服饰色彩与当日五行形成“被生”关系时(如金日穿水色),相当于获得自然能量的“被动增益”,表现为贵人相助与事倍功半;若选择“生当日五行”的颜色(如金日穿土色),则会造成自身能量过度输出,出现《五行穿衣指南》警示的“精力透支”现象。这种能量交互模型,与热力学第二定律揭示的能量传递方向性存在有趣的类比关系。

值得注意的是,相克关系具有双重性。金克木虽使绿色系成为忌用色,但在特定场景下,这种“逆势而行”的选择反而能激发斗志。明代《穿衣秘要》记载,将士出征前常着青衫佩金饰,取“木受金砺而生锋”之意,将相克转化为内在驱动力。现代职场中的“红色谈判战袍”选择,正是这种辩证思维的延续——通过刻意制造“火克金”的能量碰撞,强化竞争意识。

四、个性化与实用性的平衡

五行穿衣并非机械公式,需结合个体命理差异灵活调整。生辰八字中的五行缺失(如缺水者宜多穿黑色)、生肖特性(属蛇者木日可选绿色增强运势)、乃至形体特征(梨形身材避免下身使用膨胀色)都应纳入考量。故宫博物院藏《乾隆帝四季朝服图册》显示,帝王服饰除遵循节气五行,还会根据星象占卜结果微调纹样配色,展现了个性化应用的极致。

在实际操作层面,需警惕“色彩决定论”的误区。唐代医家孙思邈在《千金方》中强调:“服色合时而心神安,然起居有常、饮食有节更重于衣”。现代色彩心理学研究证实,人对颜色的心理反应存在30%的个体差异,过度依赖理论标准可能引发选择焦虑。最佳策略是建立“主色顺应五行,辅色兼顾偏好”的弹性搭配体系,例如在金日以白色外套为主体,内搭个人喜爱的浅蓝衬衫,既符合能量法则又保留个性表达。

总结与建议

每日五行穿衣体系作为传统文化的时间编码实践,其价值不仅在于吉凶预测,更在于建立人与自然对话的仪式感。当代应用时,应把握三个原则:理解底层逻辑而非迷信规则、注重动态平衡而非刻板对照、尊重个体差异而非追求统一。未来研究可结合物联网技术,开发能实时分析环境磁场、个人生理数据与时尚趋势的智能推荐系统,让古老智慧在数字时代焕发新生。正如《周易》所言:“变易者,其知神之所为乎”,唯有在传承中创新,方能使五行穿衣文化持续滋养现代生活。