在当代社会,穿衣早已超越单纯的保暖需求,成为融合气象科学、传统文化与时尚美学的综合实践。以2024年2月10日与6月17日两个时间节点为例,前者正值中国传统春节,后者进入盛夏时节,二者的穿衣逻辑既需遵循温度变化的客观规律,又需兼顾文化习俗与能量平衡的深层考量。这种多维度的穿衣智慧,折射出人类与自然和谐共生的独特哲学。

节气与温度的动态平衡

二月早春的低温与六月盛夏的高温,对服装材质与厚薄提出截然不同的要求。根据气象研究,2月10日平均气温多在5-10℃区间,需采用“三明治式”叠穿法则:内层吸湿排汗的羊毛或莫代尔材质,中层抓绒或薄羽绒提供保暖,外层防风防水的硬挺面料构成屏障。而6月17日气温常突破30℃,此时应选择亚麻、真丝等天然透气面料,通过宽松剪裁促进空气流通,同时搭配防晒袖套、宽檐帽等物理防晒装备。

值得注意的是,现代科技面料的发展正在打破传统季节限制。例如石墨烯纤维的温控特性可在早春提供动态保暖,而含冷感因子的聚酯纤维则能在盛夏降低体感温度3-5℃。这种技术创新使穿衣选择更趋精准化,但核心仍需围绕体感舒适度展开。

五行能量与色彩调和

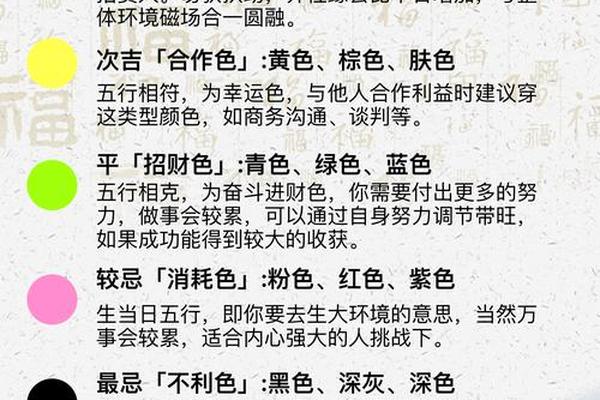

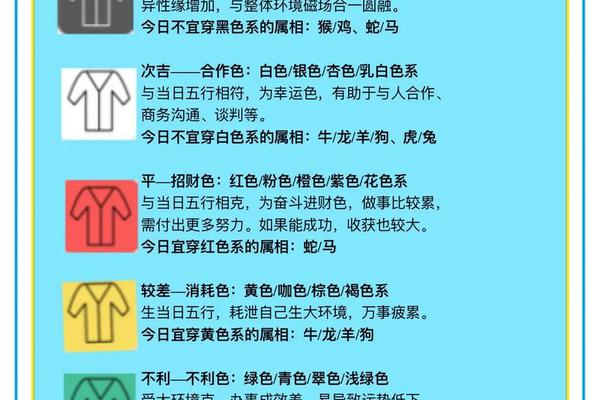

中国传统文化中的五行学说为特定日期穿衣提供了独特视角。2024年2月10日甲辰年丙寅月甲辰日,五行属土,吉色为白色系(白、银、米白),次吉为黄色系,忌用黑蓝灰等水属性颜色。这种色彩选择体系源于五行相生相克理论:白色属金,土生金则增强运势;而黑色属水,土克水易引发能量消耗。在实际搭配中,可采用“主色占60%+辅助色30%”的黄金比例,例如白色大衣搭配焦糖色围巾,既符合能量法则又不失时尚层次感。

相较之下,盛夏时节的色彩选择更侧重光学原理。浅色系服装对阳光反射率达60%以上,能显著降低热辐射吸收,而荧光色系通过高饱和度形成视觉清凉感。当传统文化与现代科学产生交汇,穿衣决策便兼具文化传承与功能优化的双重价值。

时尚趋势与场景适配

春节期间的穿衣美学需平衡仪式感与实用性。改良旗袍、立领盘扣外套等新中式设计持续走红,搭配金属质感配饰既呼应吉色要求,又符合当代审美。而六月盛夏的流行趋势则呈现两极分化:极简主义的无袖衬衫裙主打职场通勤,Y2K风格的高饱和撞色套装成为音乐节宠儿,其中荧光绿与电光蓝的搭配既契合光学降温原理,又彰显年轻活力。

跨场景适配能力成为现代穿衣重要指标。同一件白色真丝衬衫,春节可通过叠加红色腰链转化为节日装扮,盛夏则可搭配亚麻阔腿裤打造商务休闲风。这种“一衣多穿”策略不仅提升单品利用率,更体现穿着者对时空语境的精准把握。

未来穿衣决策的进化方向

随着气象预测精度提升与生物传感技术进步,未来穿衣指南将呈现三大趋势:一是智能织物实时监测体温、湿度等数据,通过APP推送动态穿搭建议;二是传统文化算法化,将五行、节气等参数纳入AI穿衣模型;三是可持续时尚深化发展,碳足迹追踪功能帮助用户选择环保材质。建议研究机构加强跨学科合作,在保留人文底蕴的建立更科学的穿衣决策体系。

穿衣作为日常行为,实则是人类与自然对话的微观镜像。从顺应天时的面料选择,到调和能量的色彩配置,再到跨越时空的造型创新,每一件服装都承载着文化基因与科技智慧的双重烙印。在气候变迁与文化交融的当代语境下,这种穿衣哲学不仅关乎个体舒适,更是文明存续的生动注脚。