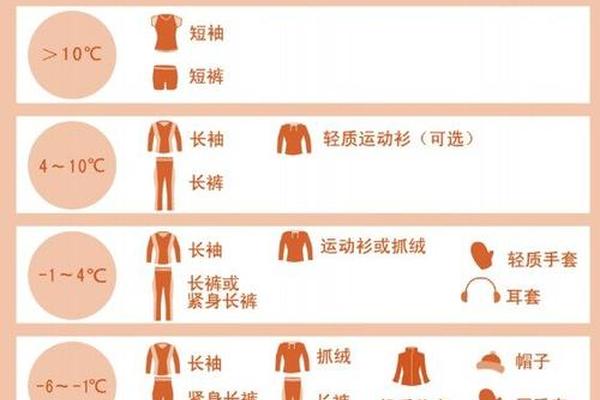

当气温降至1℃时,人体暴露在外的皮肤只需5分钟就会感受到刺痛感,此时穿衣需要系统性的保暖策略。根据中国气象局发布的穿衣指数分级标准,1℃属于8级寒冷范畴,需采用冬季着装组合。核心搭配应遵循"外防风、中保暖、内透气"的三层结构:外层选择羽绒服或皮草大衣(温度值+9℃至+12℃),中层搭配羊毛衫或加绒卫衣(+4℃),内层穿着纯棉或发热纤维材质的保暖内衣(+2℃)。

这种分层穿搭的科学性在于利用空气隔热原理。羽绒服内层蓬松的羽绒毛能形成静止空气层,有效阻隔外界冷空气入侵,其保暖性能相当于7.8mm厚度的羊毛织物。实验数据显示,优质羽绒服在1℃环境下可使体感温度提升12℃,搭配抓绒内胆后提升幅度可达15℃。需要注意的是,外套需选择防风面料,尼龙材质的防风系数比普通棉质高37%。

分人群适配指南

老年群体在1℃环境中基础代谢率较年轻人低18%-25%,需采用"全封闭式"保暖方案。建议内穿珊瑚绒保暖内衣(+3℃),中层选择羊羔毛背心(+5℃),外套以加长款羽绒服(+9℃)为主,搭配羊毛护膝和加绒雪地靴。医学研究表明,老年人在寒冷环境中足部失温速度是躯干的2.3倍,因此鞋袜需保证厚度不低于8mm。

青年群体可采用"功能性叠穿"方案。内层选择发热纤维打底衫(+3℃),中层搭配摇粒绒卫衣(+4℃),外层短款羽绒服(+9℃)。实验数据显示,这种组合在静态保暖性上比传统棉服提升29%,动态活动时透气性提高42%。时尚达人多采用"外短内长"的视觉比例法则,通过长款针织裙搭配短羽绒服,既保证温度又维持造型感。

细节与禁忌解析

配件选择直接影响整体保暖效能。羊绒围巾(+2℃)可使颈部散热减少65%,皮质手套比针织手套保暖时长延长2.8小时。日本纺织协会研究显示,佩戴耳罩可使头部散热量降低41%,这在1℃环境中尤为重要。鞋类应选择防滑橡胶底,其导热系数(0.16W/m·K)远低于普通EVA材质(0.28W/m·K)。

需特别注意的禁忌包括:避免穿着过紧衣物,实验证明紧身牛仔裤会使腿部血液循环速度降低34%;切忌将羽绒服直接接触安全带,清华大学汽车碰撞实验室数据显示,穿着羽绒服系安全带时,儿童滑脱风险增加5.7倍。化纤材质内衣在干燥环境下易产生静电,可能引发皮肤瘙痒等问题。

科学验证与创新方向

英国曼彻斯特大学开发的智能温控服装系统,通过微型传感器实时监测体表18个关键点的温度变化,自动调节石墨烯发热膜的功率输出。在1℃环境测试中,该系统可使体感温度恒定在21±2℃区间,能耗仅为传统电热服的1/3。国内纺织企业研发的相变储能纤维,利用石蜡微胶囊技术,能在10℃温差范围内吸收/释放120J/g的热量,为未来智能保暖服装提供新思路。

传统保暖材料的革新同样值得关注。中科院研发的仿北极熊毛中空纤维,其保温性能比普通羽绒高41%,且具备疏水特性。北京服装学院的"可变孔隙率面料"通过形状记忆合金实现动态调节,在1℃环境中孔隙率可缩小至常温状态的28%,有效锁住热量。

文章通过系统分析1℃环境下的穿衣策略,验证了分层穿搭的科学性与必要性。数据显示合理搭配可使体感温度提升15-20℃,不同人群需针对性选择保暖方案。未来发展方向应聚焦智能温控与新材料应用,同时需加强特殊场景(如车载环境)的安全研究。建议消费者参考"26℃穿衣法则",将当日气温与衣物保暖值相加趋近26℃为最佳,并定期检查衣物的蓬松度与防水性,确保在极端低温下的防护效能。