穿衣看似是日常生活中的简单动作,实则蕴含着科学逻辑与实用技巧。错误的穿衣顺序不仅影响舒适度,还可能损伤衣物甚至身体。从婴幼儿护理到成人着装,再到特殊服饰的穿戴方法,掌握正确的穿衣顺序能提升生活效率,保护健康,更能展现个人风格与审美。

婴幼儿穿衣步骤

婴幼儿身体柔软且配合度低,需采用特定技巧。对于套头衣,可遵循“小老鼠盖房子”的趣味化流程:先将衣领套过头部,双手抓住衣襟两侧,以“出洞洞”的比喻引导手臂穿出袖口,最后整理衣角并系扣。连体衣的穿着则需先解开所有纽扣,让婴儿平躺于展开的衣物上,逐步将四肢套入袖管与裤腿,过程中需避免生拉硬拽,尤其注意颈部与关节的支撑。脱衣时需逆向操作,先脱裤袜再脱上衣,并建议将袜子置于枕下以保持整洁。

自闭症儿童的穿衣训练需更细致的引导。可通过“菜单化指导”,将动作拆解为“拉裤腰-伸腿-调整”等步骤,利用动物贴片等视觉标识帮助区分衣物前后,并在日常场景中反复练习以强化肌肉记忆。例如,在裤腰贴上卡通图案,引导孩子将贴片朝上完成穿着,逐步建立身体与衣物的空间关联。

成人日常穿衣逻辑

基础款服饰的穿着需遵循“由内到外、自上而下”原则。以套头衫为例,应先整理领口成环形扩大入口,后脑勺先入领口,再下拉至肩部,过程中用手托住衣物避免摩擦面部。开衫类衣物需平铺后让身体贴合,分步将手臂伸入袖管,最后系扣并拉平褶皱。叠穿时建议内搭选择贴身轻薄材质,外层逐步叠加毛衣、外套,避免臃肿。

季节变化需调整穿衣层次。初秋可延续“半袖+长裤”过渡,深秋则需采用“三明治法则”:内层吸湿排汗(如棉质打底),中层保暖(如针织衫),外层防风(如风衣)。温度低于15℃时,需增加棉服或羽绒服,遵循“6-8级”厚度标准,并通过腰带、腰包等配饰强化腰线,优化比例。

特殊服饰穿戴技巧

旗袍的穿着需注意结构特殊性。右手边开襟需由下向上提拉,双腿交叉更易穿入修身的衩口;袖口需分步套入,先左后右避免面料绷裂;领部暗扣需单手操作,防止勾丝。汉服穿戴强调“右衽”传统:中衣系带遵循“先左后右”,曲裾缠绕腰部后以博带固定,裙摆需覆盖足面以符合礼制。

防护服的穿脱流程关乎安全。穿戴时需按“帽子-口罩-防护服-护目镜-手套”顺序密封,脱卸时则反向操作,喷洒消毒液后先脱外层隔离衣,最后摘口罩,全程避免接触污染面。每步操作需配合手部消毒,护目镜摘取时需闭眼屏息,防止气溶胶感染。

功能性穿衣策略

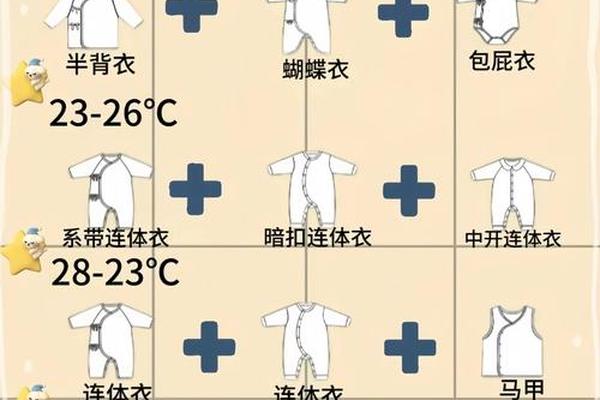

温度适配需科学分层。研究显示,人体最适体感温度在26℃左右,“26℃穿衣法则”建议将衣物保暖值相加达标:例如薄棉毛衫(2℃)+羊毛衫(4℃)+羽绒服(9℃)=15℃,配合环境温度11℃即可达到舒适区间。婴儿的“上薄下厚”原则强调胸部透气与腹部保暖,通过棉质内衣吸汗,外搭毛衣与防风裤形成梯度保温。

特殊群体需定制方案。早产儿建议采用“袋鼠式护理”穿衣法,仅包裹尿布并与父母皮肤接触;脑瘫患儿可选择魔术贴设计的宽松衣物,减少纽扣带来的操作困难。老年人宜选前开襟、弹性腰带的服饰,坐姿状态下即可完成穿脱,降低关节负担。

美学与效率平衡

配饰的合理运用可提升质感。金属项链能打破基础款单调感,3cm高跟鞋可延伸腿部线条;丝巾既可系于颈部,也可作为包包装饰,实现“一物多用”。色彩搭配建议采用“同色系渐变”,如卡其色风衣内搭米白针织衫,通过明暗对比增加层次。

智能穿戴技术正改变传统穿衣逻辑。日本已推出温感自适应面料,能根据体温调节透气性;英国实验室研发的磁性纽扣,通过磁吸技术帮助关节炎患者轻松系扣。未来,3D扫描定制、AR虚拟试衣等技术或将进一步个性化穿衣体验。

穿衣顺序的科学性与艺术性,体现着人类对效率与美学的永恒追求。从婴幼儿护理的精细化步骤,到特殊服饰的文化传承,再到科技赋能的功能性突破,正确穿衣不仅是生活技能,更是健康管理与自我表达的重要途径。建议未来研究可深入探索智能面料与人体工学的结合,开发更具包容性的穿戴方案,让穿衣真正成为兼顾实用与美感的个性化艺术。