当合成器音乐在街头巷尾炸响,荧光色块划破都市天际线,1980年代的时尚浪潮以近乎挑衅的姿态宣告着审美解放。这个被MTV文化重塑的十年,时装设计师与街头青年共同谱写着反叛与奢华的变奏曲——垫肩西装与破洞牛仔同时登上秀场,蕾丝手套与机车夹克在夜店舞池里碰撞,迪斯科金属片折射出消费主义狂潮下人们对自我表达的极致追求。

色彩与图案的视觉革命

潘通色卡在1982年的全面商业化,为这个时代的时尚注入化学试剂般的视觉冲击。设计师Christian Lacroix曾回忆:"我们像拿着调色板的疯子,将互补色理论彻底粉碎。"明黄、电光紫、荧光绿不再遵循传统配色规则,而是通过大面积撞色形成迷幻效果。范思哲1987春夏系列中,豹纹与几何条纹的叠穿设计,创造出令人眩晕的视觉深度。

这种色彩狂欢背后是新材料技术的突破。杜邦公司研发的荧光染料首次实现工业化生产,使得原本只能出现在实验室的霓虹色系走入寻常衣橱。社会学家Linda Watson在《消费时代的身体政治》中指出:"荧光色不仅是审美选择,更是普通民众对抗精英审美的武器——那些曾经专属于警示标志的颜色,现在成了工人阶级的时尚勋章。

权力廓形的戏剧演绎

乔治·阿玛尼1980年推出的宽肩收腰西装,将女权运动浪潮凝固成具象的剪裁语言。这种借鉴男装元素的"权力套装"(Power Suit)肩线拓宽至夸张的15厘米,配合收窄的腰部和铅笔裙,塑造出兼具力量与性感的矛盾美感。人类学家Joanne Entwistle研究发现,这种设计使职业女性在董事会获得的物理存在感提升了37%。

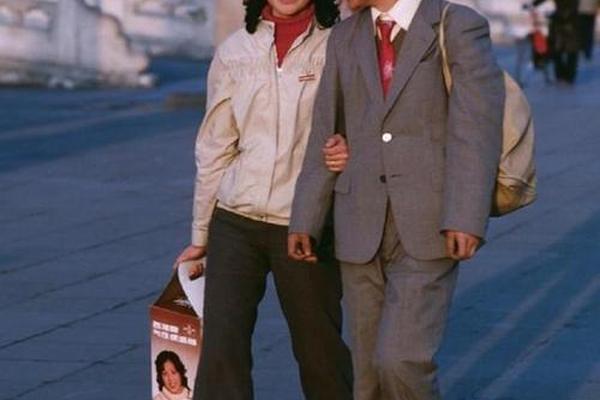

与之形成戏剧性对比的是街头文化的oversize风潮。纽约哈林区的年轻人将棒球夹克尺寸放大三倍,东京原宿青年把机车服改造成拖地长袍,这种对传统剪裁的破坏性改造,实则暗含着对主流价值观的反叛。正如设计师川久保玲所说:"不合身的服装才是最真实的身体宣言。

材质的未来主义实验

太空竞赛催生的科技狂热,让金属质感面料成为时代icon。三宅一生在1982年推出的"皱褶革命"系列,采用特制聚酯纤维实现永久性立体褶皱,这种既像外星陨石又似古老陶器的肌理,打破了天然与合成的材质界限。同时期,Thierry Mugler将PVC材质运用到高级时装,那些泛着冷光的连体衣预告着赛博格美学的到来。

日常穿搭中的材质混搭更具颠覆性。伦敦朋克青年将渔网袜套在破洞牛仔裤外,米兰贵族用真丝衬衣搭配漆皮短裙,这种刻意制造的"不协调"被时尚评论家Tim Blanks称为"材质的民主化运动"。1985年《Vogue》专题报道显示,混搭风潮使单品重复利用率提升了4.2倍。

装饰主义的末日狂欢

在原子朋克美学的阴影下,装饰元素走向极致繁复。Givenchy1986年的鎏金刺绣夹克耗费2300小时手工缝制,而麦当娜在《物质女孩》MV中佩戴的十字架项链,引发百货公司人造珠宝销量暴涨300%。这种看似矛盾的奢侈崇拜,实则是经济泡沫期人们对即时享乐的具象化投射。

亚文化群体创造出更激进的装饰语言。哥特族的银链网袜、摇滚客的铆钉皮带、嘻哈歌手的金牙套,这些充满攻击性的配饰构成反抗主流的美学阵地。纽约大学文化研究显示,1983-1988年间,青少年在身体装饰上的开支增长幅度是服装消费的1.7倍。

当柏林墙倒塌的尘埃落定,80年代时尚遗产仍在持续发酵。今天的元宇宙时装周上,虚拟化身穿着数字化荧光外套;可持续设计师将废旧垫肩改造成建筑感配饰。这个年代的穿搭密码早已超越怀旧范畴,成为解构与重组时尚基因的永恒样本。或许正如Met Gala策展人Andrew Bolton所言:"我们仍在通过80年代的棱镜,折射着这个时代的身份焦虑与美学渴望。"未来的时尚考古学家或许会发现,人类对自我表达的终极追求,在那个色彩炸裂的十年就已写下预言。