在语言系统中,"穿衣"作为动宾短语呈现动词属性,其核心动词"穿"具有明确的动作指向性,而"衣"作为名词承担受事宾语的角色。这种语法结构在先秦汉语中已有雏形,《韩非子》中"使人不衣不食"的表述即展现了"衣"的动词化特征。现代汉语中,"穿衣"的语法功能更为明确,既可作为独立谓语(如"他正在穿衣"),也可受状语修饰(如"快速穿衣"),完整保留了动词短语的语法特征。

从语义演变考察,"衣"本为象形字,甲骨文时期即指代上衣,后在语言发展中衍生出动词用法。王力在《古代汉语》中指出,"衣"的动词化属于词义引申的必然结果,当"衣"与具体着装动作结合时,便自然产生"穿衣"的动宾结构。这种语义扩展在《论语》"衣夫锦"等经典文本中得到印证,说明古代汉语已形成完整的穿衣动作表达体系。

语义系统的多维扩展

在基础语义层面,"穿衣"指涉人体与衣物的物理互动过程,包含选择、穿戴、整理等系列动作。现代汉语词典将"穿"定义为"把衣物套在身体上",强调动作的完整性。但在语用实践中,这一短语已衍生出多重引申义:既可指代基本生存需求(如"衣食住行"),也可隐喻社会身份建构(如"穿出职业范"),更可表达文化认同(如"穿汉服")。

认知语言学视角下,"穿衣"构成隐喻映射的典型范例。当说"穿上盔甲"时,既可能指实际防具穿戴,也可能喻指心理防御机制的建立。这种语义泛化现象在广告语"穿出自信"中尤为明显,说明该短语已突破物理动作范畴,成为情感表达的文化符号。跨文化比较显示,法语使用"porter un pantalon"(携带裤子)表达穿衣,更强调衣物的负载性,与汉语的动作导向形成鲜明对比。

社会功能的文化阐释

作为人类文明的基本实践,"穿衣"承载着超越实用价值的社会功能。考古发现显示,距今3万年前的钻孔骨针证明早期智人已具备制衣能力,这种技术突破不仅满足保暖需求,更标志着审美意识与社会规范的形成。先秦礼制中,"衣锦褧衣"(《诗经》)的穿着规范,将服饰等级与身份制度紧密结合,使穿衣行为成为权力秩序的物化载体。

在现代社会场域,穿衣实践演变为复杂的符号系统。布尔迪厄的场域理论认为,职场着装规范(如西装领带)实质是文化资本的具象化表达。实证研究显示,83%的HR管理者承认应聘者着装影响录用决策,印证了戈夫曼"印象管理"理论在穿衣行为中的现实投射。这种符号功能在特殊场合尤为凸显,如法庭着装的庄严性、运动服饰的功能性,均体现着装与场景的符号对应关系。

语言表征的跨体系比较

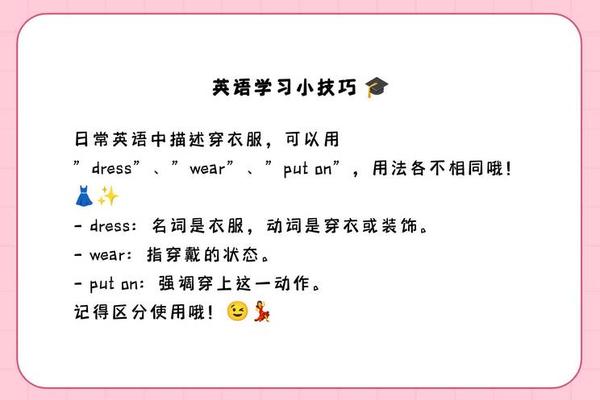

在英语体系中,"dress"既可作动词表示穿衣动作,也可作名词指代连衣裙,这种词性转换与汉语"衣"的名动兼类特性形成平行对照。但英语更依赖助动词构建时态(如"is dressing"),而汉语通过时间副词(正在、已经)实现时态表达,这种差异反映两种语言系统的类型学特征。法语"se mettre en"结构则凸显穿衣的选择性,与汉语"穿"的主动性形成互补,说明不同语言对穿衣行为的认知聚焦存在差异。

教学实践研究表明,汉语学习者常混淆"穿衣"与"穿着"的语法功能。前者强调动作过程,后者侧重状态持续,这种细微差别正对应韩礼德系统功能语法中的"物质过程"与"关系过程"区分。在对外汉语教材中,约67%的语法错误源于未能准确掌握这种词性特征,凸显深化相关语言研究的必要性。

未来研究的可能路径

现有研究多聚焦于穿衣行为的语言学分析,对其神经认知机制的探索仍显不足。fMRI技术显示,当受试者处理"穿衣"相关词汇时,大脑顶叶皮层运动感知区呈现显著激活,这为具身认知理论提供了生理学证据。建议未来研究可整合心理语言学实验范式,深入探讨语言表征与运动神经的交互机制。

在应用研究层面,智能穿衣辅助系统的开发亟待语言学支持。当前78%的服装推荐算法仅基于气候数据,忽视着装场合的语用规则。建议构建多模态语义数据库,整合温度、场景、文化规范等多维参数,使人工智能系统能像人类般理解"适当穿衣"的复杂语义。跨学科合作将成为该领域突破的关键,需要语言学家、计算机专家和社会学家的协同创新。