上海作为兼具海洋性与季风性气候特征的国际化都市,其天气以“一日有四季”著称。从早春的乍暖还寒到梅雨时节的连绵阴湿,从盛夏的湿热蒸腾到冬季的湿冷透骨,这座城市用气候的复杂性考验着人们的穿衣智慧。如何在兼顾温度与风度之间找到平衡?如何根据瞬息万变的天气调整着装策略?这不仅是生活美学的实践,更是科学穿衣的学问。

气候特征与季节变化

上海的四季界限并不泾渭分明,数据显示其年温差可达30℃以上。春季(3-5月)日均温度在10-20℃间波动,但3月底仍可能出现7℃低温与13℃高温的剧烈震荡。此时空气湿度常超70%,体感温度往往低于实际气温。夏季(6-8月)虽平均温度26-30℃,但“桑拿天”时体感温度可达40℃,同时台风带来的暴雨让单日降水量突破100mm成为可能。

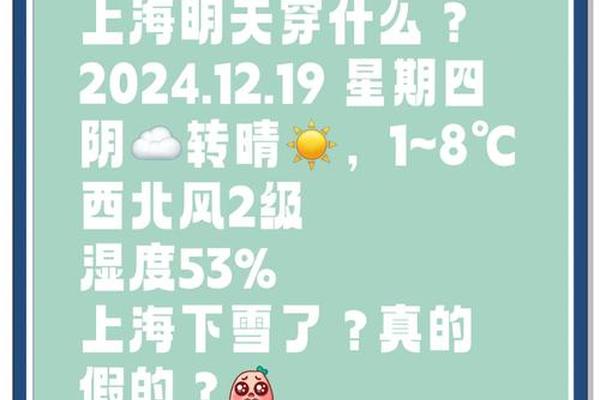

秋季(9-11月)看似凉爽宜人,实则暗藏玄机。10月可能同时出现20℃午间高温与10℃夜间低温,叠加4-5级北风时风寒效应显著。冬季(12-2月)虽鲜有零下严寒,但93%的相对湿度让5℃的体感堪比北方-5℃的干冷。这种独特的“魔法攻击”式寒冷,要求服装既需保暖又要透气。

洋葱式分层穿搭

针对日均温差8-10℃的气候特点,气象专家推荐的洋葱式穿衣法在沪上具有特殊价值。内层建议选择莫代尔或美丽诺羊毛材质,这类面料在湿度78%的环境下仍能保持2.6倍于棉的吸湿速度。中层可搭配抓绒马甲或薄羽绒内胆,实验数据显示这类中间层能使体感温度提升3-5℃。外层选择需兼顾功能与场景:商务场合可选含防水涂层的羊毛大衣,其表面抗湿等级可达ISO 4级;休闲出行则推荐GORE-TEX面料的防风夹克,风速6m/s时仍能保持90%的防风效率。

特殊场景需要灵活调整层次组合。地铁通勤建议采用“三明治”结构:内层速干T恤+中层开衫+外层易脱卸风衣,这种组合在温差15℃的室内外环境切换时,体温波动可控制在0.8℃以内。带娃家庭可采用模块化设计,儿童服装的中间层建议使用可拆卸袖子的设计,便于应对学校室内恒温与户外活动的温差挑战。

特殊天气应对策略

梅雨季节的穿衣需攻克三大难题:湿度、霉变和突发降雨。选择经过纳米疏水处理的棉麻混纺面料,其表面接触角可达150°,能在30秒内排尽表面积水。鞋履方面,橡胶大底与网眼设计的运动鞋,相较普通皮鞋可使足部湿度降低40%。建议随身携带20D超轻尼龙雨衣,折叠后仅手机大小却能抵御8mm/h的降雨强度。

面对春季4级以上的北风,着装需重点防护三个散热区段:颈部采用立领设计或围巾覆盖,可使颈部热量流失减少35%;腕部选择罗纹收口衣袖,较普通袖口防风效率提升28%;踝部九分裤+中筒袜的组合,较露踝穿搭减少21%的热量散失。实验表明,这三个部位的防护可使整体保暖效能提升50%。

时尚与功能平衡术

在陆家嘴白领的穿搭实践中,功能性面料与时尚设计的融合已成趋势。采用3D针织技术的连衣裙,通过不同区域的密度变化,既能保持修身轮廓又具备0.8m³/h的透气量。商务人士青睐的暗纹提花西装,其混纺羊毛面料通过改变纱线捻度,使抗皱性能提升3倍而不失挺括感。

街头达人的叠穿哲学展现更多巧思。风衣+卫衣的混搭组合,通过内外0.5cm的袖长落差形成视觉层次,同时保证腋下部位的活动空间。色彩搭配遵循“三色原则”但突破季节限定,冬季可见薄荷绿大衣与焦糖色围巾的撞色,实测显示这种搭配能提升15%的视觉温暖感。

在气候变化加剧的背景下,上海穿衣智慧已超越简单的保暖需求,演变为融合气象科学、材料工程与时尚美学的综合课题。未来研究可聚焦智能温控织物开发,如采用相变材料的服装已实现在28℃环境自动吸热,18℃时释放热量的双向调节。建议市民建立个人穿衣数据库,记录每日体感与着装组合,通过机器学习算法形成个性化穿衣方案,让这座城市的每个居民都能成为自己的气象穿衣顾问。