在气温多变的季节,如何精准把握每日穿衣搭配成为现代生活的刚需。通过智能穿衣指数应用,人们不仅能实时获取温度数据,还能获得基于气象学原理的着装建议,这种科技与生活的融合正悄然改变着人们的日常决策模式。本文将从技术实现、科学原理及实践应用三个维度,深入解析穿衣指数应用的核心价值。

一、主流应用的查看途径

当前主流智能设备已深度整合穿衣指数功能。华为手机用户可通过「智慧助手」桌面组件,点击「穿衣指数」卡片直接查看当日建议,系统会基于定位自动匹配当地温度数据与服装推荐。在第三方应用中,「大内总管」等生活服务类APP将穿衣指数嵌入天气模块的二级页面,需进入天气详情后滑动至底部查看。值得注意的是,中国天气网等专业平台提供未来7天穿衣指数预报,用户可结合气温曲线动态调整着装方案。

对于开发者而言,部分应用采用开放接口实现数据调用。如某Python爬虫项目通过requests库抓取天气网站的HTML源码,利用BeautifulSoup解析温度与穿衣指数数据,再通过SMTP协议向用户邮箱发送定制化提醒。这种技术架构使穿衣指数服务突破应用边界,实现多终端触达。

二、指数背后的科学体系

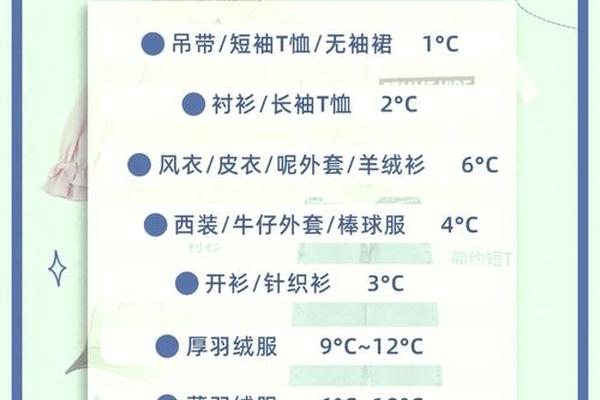

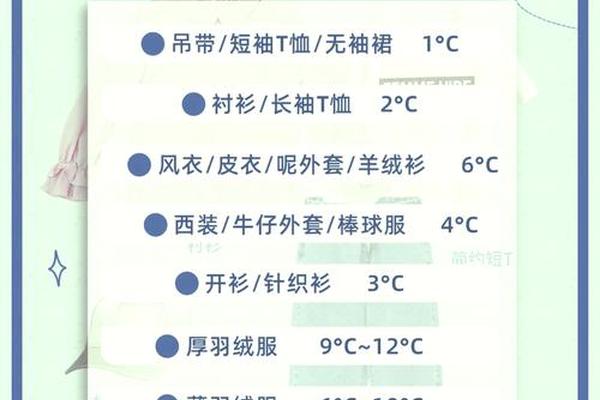

穿衣指数的分级体系建立在对人体热平衡的深入研究上。根据中国气象局标准,指数分为8级,1-2级对应夏季轻薄衣物(厚度<4mm),5级开始需叠加毛衣等中层保暖,8级则要求羽绒服等超过15mm厚度的冬装。该分级综合考虑了服装材料的导热系数与空气滞留效应,例如羊毛纤维的中空结构可形成0.04-0.06W/m·K的低导热层。

但单纯的温度叠加法则存在局限。研究表明,当湿度>70%时,体感温度可比实际温度低3-5℃,此时需将穿衣指数提升1-2级。美国NOAA的炎热指数模型证实,在同等温度下,风速每增加1m/s,体感温度下降约1℃。因此优质应用会引入多源数据,如「搭搭」APP通过机器学习算法,结合用户历史着装偏好与实时环境参数生成个性化建议。

三、实践应用与优化策略

在具体使用场景中,「26℃穿衣法则」成为流行参考:用各衣物保暖值相加达到26℃与当日温差平衡。如薄毛衣(4℃)+ 呢大衣(7℃)可应对15℃天气。但该法则需注意三点:多层衣物存在热阻叠加衰减,3件毛衣保暖效能并非单件的3倍;动态活动中代谢产热需预留1-2℃调节空间;幼儿的体温调节中枢发育不全,建议较成人增加1级保暖。

科技企业正在探索更智能的解决方案。某服装品牌推出的智能纽扣内置温湿度传感器,可与手机APP联动提醒增减衣物。学术界则提出基于热成像的人体舒适度模型,通过摄像头捕捉面部血流变化推算体感温度。未来或将出现结合可穿戴设备生物数据的穿衣推荐系统,实现从「群体化标准」到「个性化服务」的跨越。

通过穿衣指数应用,人类正在重构与气候环境的互动方式。这种技术赋能不仅体现在温度数据的可视化呈现,更在于将气象学、材料学、人体工程学等多学科知识转化为生活智慧。建议用户在选择应用时,优先考虑支持多参数融合计算的产品,同时保持对体感的主观判断。随着物联网技术的发展,实时动态的智能穿衣系统或将彻底改变我们的着装决策模式。