光影交错的80年代,是一曲霓虹与胶片编织的时尚交响。当胶片定格林青霞沙滩上的古铜色肌肤,张曼玉在《旺角卡门》中清水出芙蓉的少女姿态,钟楚红裹身裙摆摇曳的万种风情,这些影像不仅记录着明星的绰约风姿,更折射出中国社会转型期服饰革命的璀璨光芒。那些高腰喇叭裤勾勒的青春线条,宽肩西装撑起的独立宣言,波点裙摆掀起的浪漫主义,构成了改革开放初期最鲜活的文化注脚。

一、复古元素与经典单品

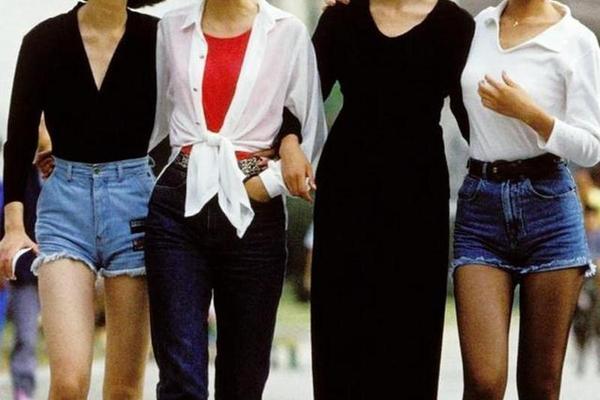

在物质与文化双重解禁的浪潮中,80年代服饰呈现出爆炸式的美学实验。皮尔·卡丹带来的时装秀启蒙了国人的审美意识,泡泡袖衬衫与高腰喇叭裤借《庐山恋》的银幕魔法席卷大街小巷,电影中周筠43套戏服引发的模仿热潮,让裁缝铺成为最早的时尚孵化器。张曼玉在《旺角卡门》里的马甲叠穿白衬衫造型,将中性干练与文艺气息完美融合,这种学院风搭配至今仍在T台轮回;而林青霞的牛仔套装搭配乐福鞋,则开创了西部风情与都市摩登的混搭先河。

经典单品的生命力在于其对时代精神的承载。巩俐红色连体泳衣展现的健美风潮,暗合着女性身体解放的社会议题;梅艳芳oversized西装塑造的大女主形象,呼应着职场女性崛起的时代脉搏。彼时的蝙蝠衫以夸张廓形挑战传统审美,松糕鞋用戏剧化高度解构端庄仪态,这些突破常规的设计语言,实则是社会转型期集体焦虑与亢奋的视觉投射。

二、中性风与性别模糊

当王祖贤以短款皮衣搭配高腰裤亮相,当张曼玉将男士三件套西装穿出别样风情,性别界限在服饰重构中变得流动。这种着装革命不仅体现在单品选择上,更反映在搭配哲学中:硬挺尖领衬衫削弱女性特质,垫肩设计强化力量感,而收腰剪裁又在刚柔并济中寻求平衡。钟楚红的海魂衫与超短裙组合,将水手服的阳刚元素与女性曲线并置,创造出既飒爽又性感的矛盾美学,这种风格碰撞恰似80年代社会价值观裂变的缩影。

设计师陈逸飞在1997年创立的逸飞女装,将男装剪裁引入女装设计,通过直线条与深色系打破传统女性着装规范。这种性别模糊趋势在影视作品中更具象化:《华灯初上》罗雨儂的浮夸蝴蝶领结西装,既保留女性柔美又注入硬朗气质;苏庆仪的缎面衬衫配印花长裙,则在柔媚中暗藏棱角。服饰的性别实验,实质是改革开放初期社会角色重构的文化隐喻。

三、东西方审美融合

舶来元素与传统纹样的碰撞,塑造出独特的80年代美学范式。邓丽君将旗袍改良为露肩款式,在东方婉约中注入西式性感;《庐山恋》的水玉收腰连衣裙,将和服元素与欧式剪裁熔于一炉。这种文化杂交在配饰上尤为显著:林青霞的腰链装饰源自西方朋克文化,却与丝绸衬衫产生奇妙化学反应;周慧敏的丝巾系法融合法式优雅与港式街头感。

西方流行文化的本土化改造更具启示意义。当喇叭裤从迪斯科舞厅走向街头,中国青年用刺绣盘扣进行在地化改造;朋克风的铆钉皮衣被搭配上苏绣牡丹,形成独特的东方哥特风格。设计师吴海燕在1997年"经典联想"活动中,将青花瓷纹样与西式晚礼服结合,这种文化转译策略为"中国风"国际化开辟了新路径。

四、阶层跨越与身份重塑

服饰在80年代承担着社会流动的符号功能。耐克鞋与鳄鱼POLO衫的流行,不仅是物质匮乏期对西方品牌的崇拜,更是新兴阶层构建身份认同的视觉宣言。上海国际服装文化节的举办,使设计师们意识到:一件剪裁精良的西装,可以成为打破体制束缚的通行证。当农民工穿上仿制阿玛尼夹克,当个体户妻子拎起LV赝品手袋,这些服饰僭越行为实质是市场经济初期阶层跃迁渴望的具象化。

这种身份重塑在明星群体中更具戏剧性。刘晓庆从《芙蓉镇》的粗布衫到《火烧圆明园》的锦缎宫装,戏服变迁映射着演员社会地位的提升;陈冲好莱坞闯荡时的深V礼服与国内活动的立领旗袍交替出现,展现着文化身份的双重性。服饰在此刻超越审美范畴,成为社会转型期个体命运浮沉的见证。

回望这些泛黄影像中的时尚密码,我们看到的不仅是服饰演变史,更是一部微观的社会变革史。80年代明星穿搭的多元性,既包含着对禁欲美学的叛逆,也孕育着消费主义的萌芽;既展现着文化碰撞的阵痛,也预示着全球化的必然。当现代设计师从宽肩西装中汲取灵感,当快时尚品牌复刻海魂衫款式,这些轮回的时尚元素始终携带着时代基因。未来的时尚研究或许可以更深入探讨:在数字化时代,如何将80年代的文化杂交经验转化为新的创造范式?这个问题,或许就藏在张曼玉的垫肩西装与王祖贤的破洞牛仔裤构成的视觉档案之中。