20世纪80年代的发型是时代精神的具象化表达。改革开放的浪潮下,西方摇滚文化、港台流行风潮与中国本土审美激烈碰撞,催生出前所未有的发型革命。无论是男性飘逸的卷发,还是女性高耸的“半屏山”刘海,都成为打破传统、追求自由的符号。这些发型不仅是个人审美的选择,更是社会转型期集体情绪的投射。

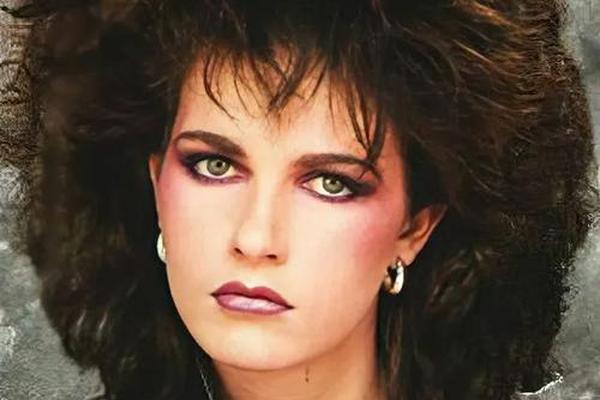

男性群体中,长发与卷发成为反叛的代名词。受欧美摇滚乐队如枪与玫瑰、朋克文化影响,中国青年开始模仿“迪克牛仔式”大波浪卷发,搭配喇叭裤与花衬衫,构建出“不羁浪子”形象。而女性则偏爱爆炸式卷发,借助电烫技术将发量堆叠至极致,钢性刘海如雕塑般挺立,形成“头顶一座山”的视觉冲击。理发店橱窗模特照片显示,这类发型常搭配鲜艳发带或金属发饰,彰显出对物质丰裕时代的热情拥抱。

二、文化碰撞:本土与外来交融

80年代发型的演变是全球化与本土化博弈的微观样本。一方面,《北斗神拳》中的硬汉造型启发了“刺猬头”风靡,美国电影《壮志凌云》让汤姆·克鲁斯的“飞行员短发”成为都市男性模板;港台明星如林青霞的“波浪大卷”、张国荣的“中分绅士头”通过录像带文化渗透内地,形成独特的混搭美学。

这种文化融合在技术层面尤为显著。上海理发师创新地将传统电烫与西方化学定型剂结合,创造出“磁感线环绕”式卷发。北京胡同里的个体户则推出“三色染发服务”,用红、黄、蓝渐变模仿日本视觉系乐队X-Japan,尽管设备简陋却引发排队热潮。学者指出,这种“技术嫁接”本质上是文化自信的萌芽——在模仿中探索本土化表达路径。

三、技术支撑:烫发与造型革新

发型革命的背后是美发技术的突破。传统冷烫液被含巯基乙酸的新型化学药剂取代,可在30分钟内实现持久卷曲,支撑起“贵宾犬小卷”等复杂造型。理发店开始普及电热卷发器,其温度调控功能让“半永久性波浪”成为可能,上海南京路甚至出现专门教授“倒梳技法”的培训班,学员需掌握“分层逆梳—发胶定型—外层抛光”三步法,以打造蓬松如云的“蜂巢头”。

然而技术狂欢也伴随代价。过度使用发胶导致头发干枯断裂,劣质染发剂引发过敏案例激增。1987年《健康报》调查显示,北京30%的女性因烫发出现脱发问题。这种矛盾映射出物质匮乏时代对“美”的饥渴追求,以及技术的缺位。

四、性别表达:突破与重构

发型成为性别角色重构的战场。男性留长发从“流氓”标签转变为“艺术气质”象征,郭富城的四六分发型模糊了刚毅与柔美的界限,北京电影学院男生甚至以“能否驾驭中分”作为演技考核标准。女性则通过“胭脂鱼头”等中性化发型挑战传统审美——前短后长的设计既保留职场干练感,又暗含对性别规范的戏谑。

社会学家分析,这种变化与双职工家庭普及相关。当女性大量进入工厂与办公室,便于打理的短发(如“刘胡兰头改良版”)与象征力量感的蓬松卷发并行,形成独特的“去性别化实用主义”。而男性烫发的流行,则被解读为市场经济初期个体意识觉醒的表征。

五、当代回潮:复古与创新共生

21世纪以来,80年代发型以解构方式重回时尚视野。上海发型师将“法拉头”简化为空气感微卷,保留蓬松度但减少发胶用量;韩国美容院推出“数字烫”技术,用红外线加热替代化学损伤,使复古卷发更适配现代健康理念。社交媒体上,80年代发型挑战话题播放量超20亿,年轻人通过滤镜模拟“半屏山刘海”,既是对父辈青春的致敬,也是亚文化身份认同的新载体。

学者建议,未来研究可聚焦技术迭代对复古潮流的影响。例如3D打印假发能否还原经典造型的物理质感?虚拟试妆软件会否改变人们对“时代感发型”的认知?这些探索将重新定义怀旧与创新的边界。

80年代发型如同一面棱镜,折射出文化碰撞、技术演进与身份重构的多维图景。它们不仅是审美符号,更是社会变革的参与者——从“杀马特”的争议到“港风复兴”的怀旧,每一次发型回潮都在追问:我们如何通过身体实践书写时代记忆?或许答案正如海德格尔所言:“时尚是存在之真理的临时居所。”在技术狂飙的今天,重访这些发丝间的历史褶皱,恰是为了更清醒地走向未来。