对于每一位注册会计师(CPA)考生而言,科目搭配不仅关乎备考效率,更直接影响着能否在五年内通过六门科目。考试本身以知识点庞杂、通过率低著称,2022年数据显示专业阶段单科通过率仅为15%-25%。如何在有限时间内构建科学的报考组合,既需要理解科目间的知识关联,更要针对个人能力制定梯度化的备考策略。成功的科目搭配往往能让考生建立起"以战养战"的知识体系,在攻克不同科目时形成协同效应。

科目关联:构建知识网络

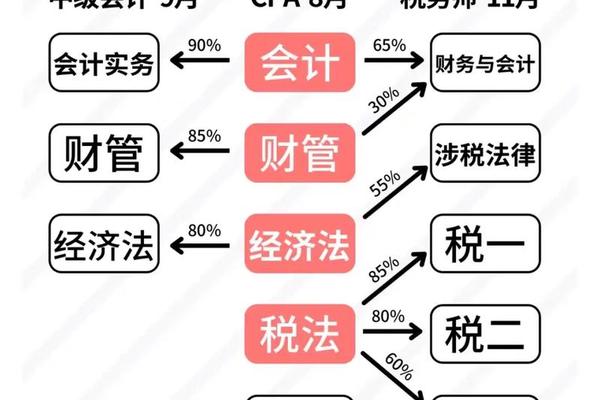

会计作为CPA考试的核心科目,与其他五门科目均存在显著关联。审计程序中的风险评估需要会计知识作为判断基础,财务成本管理中的企业估值模型建立在会计数据之上。统计显示,同时报考会计与审计的考生,两科协同复习效率提升约30%。而税法与公司战略在实务中的结合尤为紧密,企业并购重组案例往往同时涉及税收筹划与战略布局。

这种知识网络的形成具有乘数效应。当考生在备考税法时积累的增值税知识,在会计科目处理收入确认时能立即应用;学习审计时掌握的内部控制理论,又能为应对公司战略中的风险管理题目提供分析框架。有研究指出,构建科目关联意识的考生,整体复习时间可缩短15%-20%。

难度平衡:梯度化备考策略

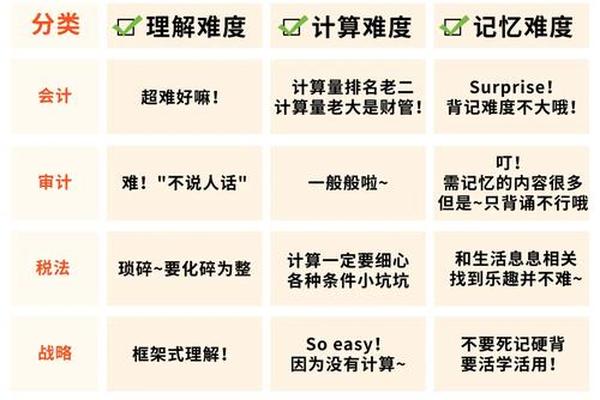

根据中注协发布的历年考试分析报告,会计、审计、财管并称"三大难关",平均需要400-500小时有效学习时间。相比之下,税法、经济法、战略等科目难度系数降低约30%。建议考生采用"难易搭配"原则,避免同时报考三门高难度科目。例如将会计与税法组合,前者侧重理解深度,后者强调记忆精度,这种认知负荷的差异性有助于保持备考节奏。

值得注意的是,科目难度存在主观差异性。理工科背景考生可能在财务成本管理的数学建模部分表现优异,而法律专业考生处理经济法案例分析更具优势。2021年某培训机构调查显示,超过60%考生认为最难的科目与其专业背景呈负相关。个人能力评估应作为难度衡量的重要维度。

时间规划:动态调整周期

全职备考者每年可规划3-4科,但在职考生建议控制在2-3科。会计这类核心科目需要持续的知识沉淀,建议安排在备考周期前端。某教育机构跟踪数据显示,将会计放在首年报考的考生,后续科目通过率提高18%。而战略等记忆型科目适合后期突击,临近考试3个月的集中记忆效果最佳。

时间分配需遵循"边际效用递减"规律。当单科复习时间超过临界点(约250小时),知识转化效率会明显下降。此时应转向关联科目的学习,利用知识迁移提升整体效率。例如在会计复习中积累的财务报表分析能力,可直接应用于审计科目的实质性程序学习。

个体适配:定制化报考方案

零基础考生建议首年报考"会计+税法",这两门构成了商业语言的基础框架。有实务经验的财务人员可选择"审计+战略",将工作经验转化为案例分析优势。心理学研究表明,将已有经验与新知识建立连接的记忆保持率可达75%,远超单纯记忆的20%。

备考过程中需要建立动态评估机制。每季度进行模拟测试,如果某科目正确率持续低于50%,应考虑调整报考组合。某考生案例显示,将第三年计划中的财管调整为经济法后,当年通过率提升40%。这种灵活性对维持备考信心至关重要。

注册会计师考试的科目搭配本质是资源优化配置问题。通过建立科目间的知识协同、平衡认知负荷、动态调整时间投入,考生能显著提升通过概率。未来研究可深入探讨不同专业背景考生的最佳科目组合模型,以及人工智能在个性化备考方案生成中的应用。对于正在备考的考生,建议每季度复盘学习效果,用数据驱动的方式优化报考策略,让每一次考试都成为通向终点的坚实台阶。