服装搭配是一门融合美学与实用性的艺术,它不仅关乎外在形象的塑造,更承载着个人审美与社会角色的表达。在快节奏的现代生活中,超过60%的职场人坦言曾因着装不当错失重要机会,而掌握科学的穿搭法则,往往能让普通人在有限预算中实现形象升级。从巴黎时装周的设计理念到街头素人的日常造型,看似随意的搭配背后都暗含着系统性逻辑。

基础原则:构建穿衣底层逻辑

服装搭配的本质是视觉语言的组合运用,纽约时装技术学院研究表明,人体视觉接收服装信息时存在0.3秒的直觉判断期。掌握基础比例关系成为首要任务——上宽下窄、内紧外松等经典法则并非刻板教条,而是基于人体工学建立的视觉平衡公式。例如苹果型身材通过V领设计拉长颈部线条,梨型身材利用A字裙摆平衡胯部维度,都是对黄金分割率的具象化应用。

日本设计师山本耀司曾强调:“服装是身体与布料之间的空间艺术。”这意味着材质选择与版型剪裁的匹配度至关重要。挺括的羊毛呢外套需要搭配垂坠感内搭来避免臃肿,而丝绸材质的飘逸特性则要求更简洁的剪裁设计。初学者可通过“三点观察法”自查:肩线是否贴合、腰线位置是否合理、下摆长度是否协调,这三个关键点能解决80%的基础搭配问题。

色彩法则:构建视觉情绪场域

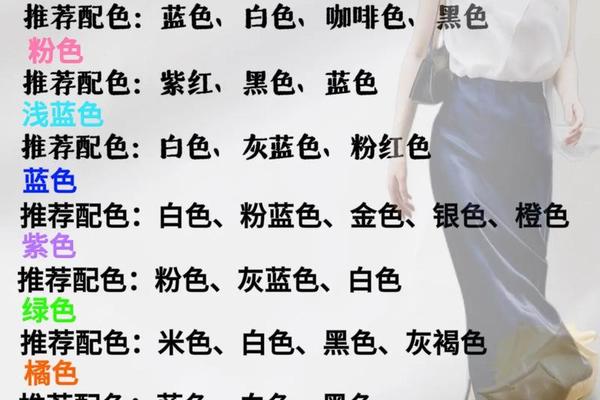

Pantone色彩研究所数据显示,人类大脑处理颜色信息的速度比文字快6倍。经典的“631配色法则”建议主色占60%、辅助色30%、点缀色10%,这种结构既保证整体协调又留有变化空间。冷暖色调的交替使用可营造不同氛围:冷色系塑造专业感,暖色系传递亲和力,莫兰迪色系则自带高级滤镜。需要警惕的是,亚洲人肤色普遍偏暖,高饱和度冷色调容易显肤色暗沉。

进阶者可尝试“色彩情绪矩阵”搭配法:将衣橱单品按色相环位置标注,相邻色系组合呈现和谐美,对比色搭配制造视觉冲击。如克莱因蓝与橙色的撞色组合能提升150%的视觉记忆点,但需通过中性色过渡避免杂乱。英国Vogue专栏作家曾提出“色彩能量守恒定律”:当服装出现高饱和度色彩时,鞋包配饰应选择低明度单品进行能量平衡。

风格定位:建立个人符号系统

伦敦艺术大学的时尚心理学研究显示,持续稳定的着装风格能使他人印象留存率提升40%。风格定位不是简单模仿流行趋势,而是基于职业需求、性格特征、生活场景的综合考量。职场新人可从“smart casual”风格切入,用西装外套混搭休闲裤装;自由职业者则可尝试解构主义设计,通过不对称剪裁展现创造力。

建立个人风格档案需要经历三个阶段:初期通过模仿积累审美认知,中期进行单品拆解重组,后期形成标志性元素。如乔布斯的黑色高领衫、安娜·温图尔的波波头造型,都是通过符号化元素强化记忆点。建议每月进行“风格审计”:淘汰使用率低于10%的单品,保留3-5件能体现个人特质的核心单品。

细节革命:完成造型闭环设计

米兰理工大学实验表明,配饰的合理运用可使整体造型完成度提升70%。腰带不仅是功能性单品,更是重塑比例的神器——将常规腰线上移3cm能视觉增高5cm。丝巾的16种系法、包袋的携带角度这些微观细节,往往决定着造型的专业度。需要特别注意的是,金属配饰的色泽需与服装五金件保持一致,避免出现金银混搭的违和感。

气味的艺术化运用常被忽略,香水与洗衣液香型的协调性直接影响形象统一度。日本流行一种“嗅觉穿搭法”:木质调香氛搭配大地色系服装,柑橘调对应浅色系造型。英国萨维尔街裁缝传承的“三毫米原则”同样适用于日常穿搭——袖口露出衬衫1cm,裤脚距鞋面3mm,这些精密数据构成优雅的视觉韵律。

形象管理本质是自我认知的外化过程。从理解基础法则到形成个人风格,需要经历认知重构—实践验证—迭代升级的螺旋式上升。未来研究可关注智能穿搭系统的边界:当AI算法主导造型选择时,如何平衡数据建议与个性表达?建议初学者建立“穿搭实验日志”,记录不同组合的效果反馈,逐步培养独立审美判断力。正如Coco Chanel所言:“时尚易逝,风格永存”,真正的穿搭智慧在于找到自我表达与社会认同的平衡点。