人类穿衣服的科学解释可以从生理需求、进化适应、环境调节及社会文化等多个维度进行分析,以下是综合多个研究来源的核心结论:

一、生理保护与体温调节

1. 隔热保暖与散热平衡

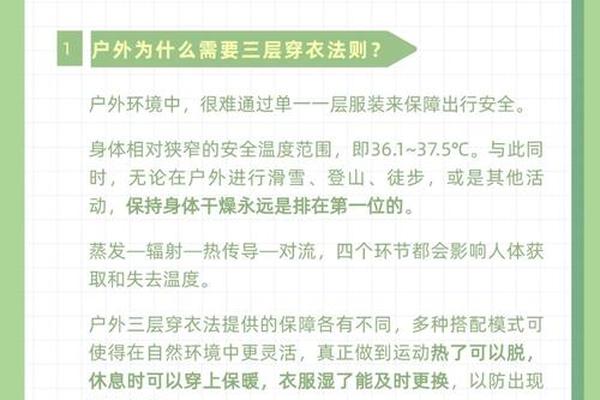

衣服通过形成空气层减少热量流失,帮助维持体温稳定。人体正常体温约37℃,当外界温度低于体温时,衣物通过固定空气层(空气导热性差)减少热量散失。例如,多层薄衣比单层厚衣更保暖,因其间空气层更多。

2. 物理防护

衣物可减少皮肤与外界摩擦、紫外线伤害(如防晒衣物)以及昆虫叮咬等物理损伤。

二、进化适应:毛发退化与迁徙需求

人类祖先在进化过程中逐渐褪去全身毛发,这一变化与捕猎方式(如耐力追踪猎物需高效散热)和脑容量增加(需更多能量代谢产热)有关。毛发减少后,衣物成为替代性保护措施:

三、环境调节的科学原理

1. 空气层与湿度管理

衣物的保暖性依赖空气层的厚度和干燥度。过多衣物可能因压迫空气层或积累湿气(如汗液)反而降低保温效果。

2. 辐射热力学作用

衣物通过反射或吸收红外辐射调节体温。例如,夏季深色衣物吸热但大风环境下散热效率与其他颜色接近。

四、社会文化与心理功能

1. 身份与阶级象征

不同文化中,服饰颜色、材质和款式反映社会地位、职业或信仰。例如,中国古代黄色为帝王专用,西方黑色象征庄重。

2. 自我表达与心理影响

3. 社会规范与政治工具

历史上,服饰制度被用于巩固统治(如西周“章服制度”)或推动变革(如清末剪辫易服)。

总结

人类穿衣服的科学原因是一个多维度的综合结果:从生理需求的体温调节和防护,到进化适应中毛发退化的补偿,再到社会文化中的身份建构与心理影响。现代科技进一步优化了衣物的功能(如智能温控材料),但其核心逻辑仍围绕保护身体、适应环境与表达社会性展开。