穿衣指数与温度确实存在直接且系统的对应关系,这一关系通过气象学研究和实际生活经验总结得出,旨在指导人们在不同温度下选择适宜的着装。以下是两者关系的具体分析:

一、穿衣指数与温度的分级对应

根据气象部门的划分,穿衣指数分为8级,级别越高,所需衣物越厚,对应的温度范围越低:

1. 一级(炎热):>28℃,建议轻棉短衣、短裙、短裤。

2. 二级(热舒适):24~27.9℃,选择棉麻衬衫、薄长裙等夏季服装。

3. 三级(舒适):21~23.9℃,适合春秋过渡装,如薄牛仔衫、职业套装。

4. 四级(凉舒适):18~20.9℃,搭配套装、夹衣或薄毛衣。

5. 五级(温凉):15~17.9℃,需穿风衣、毛衣等春秋厚装。

6. 六级(凉):11~14.9℃,秋冬着装如毛衣、毛套装。

7. 七级(冷):6~10.9℃,需棉衣、冬大衣等冬季衣物。

8. 八级(寒冷):<6℃(部分地区标准为<-15℃),需羽绒服、皮草等加强保暖。

二、影响穿衣选择的综合气象因素

温度是穿衣指数的核心依据,但并非唯一因素。气象部门在制定指数时,还会结合以下条件:

1. 湿度:湿冷环境下(如南方冬季),衣物保暖性降低,需选择防水材质(如皮衣)。

2. 风速:风力≥4级时,衣物厚度需显著增加。

3. 体感温度:人体实际感受到的温度可能因湿度、风速等与实测温度差异较大,需调整穿衣策略。

4. 昼夜温差:分层穿搭(如“洋葱穿衣法”)可灵活应对温差变化。

三、争议与误区:关于“26℃穿衣法则”

网络上流传的“26℃法则”(即衣物保暖值总和+气温=26℃)被广泛讨论,但专家指出其科学性不足:

四、实际应用建议

1. 参考本地气象预报:不同地区标准可能略有差异(如寒冷级别的温度划分)。

2. 分层穿搭:内层吸湿(如棉质)、中层保暖(如羊毛)、外层防风防水(如羽绒服)。

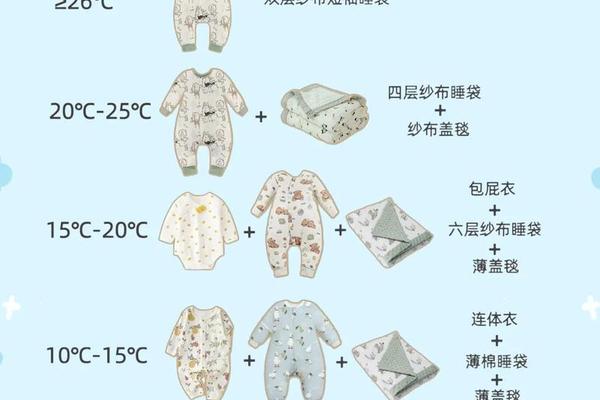

3. 特殊人群关注:老人、儿童需额外加强保暖,选择羊毛衫、羽绒服等厚装。

穿衣指数与温度密切相关,但需结合湿度、风速等调整。科学参考气象部门发布的穿衣指数,并灵活运用分层穿搭法,才能在复杂天气条件下实现舒适与保暖的平衡。