注册会计师考试因其高含金量和广泛认可度,成为财务从业者职业晋升的关键路径。考生在通过专业阶段的3门或全部6门科目后,常面临一个现实问题:是否必须继续挑战综合阶段考试?这一选择不仅关乎考试制度的规则,更涉及职业发展的底层逻辑。以下从多个维度展开分析,探讨专业阶段与综合阶段的关联性及其对职业生态的影响。

一、考试制度的强制性与资格认证

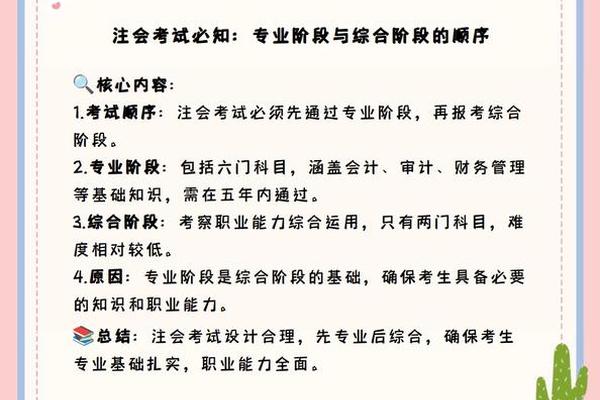

注册会计师考试采用“专业+综合”的递进模式,专业阶段6门科目成绩有效期为5年,而综合阶段考试则需在专业阶段全部合格后方可报考。根据中注协规定,只有通过综合阶段的职业能力综合测试,才能取得全科合格证书,进而申请执业资格。这意味着,即使考生通过专业阶段所有科目,若未完成综合阶段,将无法获得完整的注册会计师资质,仅能持有“专业阶段合格证”,其效力仅限于证明单科能力,不具备执业签字权。

从政策设计角度看,综合阶段考试是对专业知识的整合应用能力考核。例如,试卷一聚焦审计实务与会计、税法等知识的交叉应用,试卷二则强调战略分析、财务决策与法律合规的综合能力。这种设计旨在确保注册会计师既能处理具体业务,又能从全局视角把控风险,符合行业对复合型人才的需求。

二、职业发展的必要性与行业需求

在实务领域,企业对注册会计师的需求不仅限于单一技能。以证券行业为例,从业人员需通过财务报表分析企业价值,这要求同时掌握会计、税法与财务管理的综合能力;而投资银行更看重战略规划与风险管理的结合,这正是综合阶段考试的核心内容。数据显示,80%以上的大型企业在招聘高级财务岗位时明确要求“持有CPA全科合格证”,未通过综合阶段的候选人往往在职业晋升中遭遇瓶颈。

综合阶段考试通过率虽高于专业阶段(约70%),但其考核重点从知识记忆转向实务应用。例如,近年综合卷一中“资产减值审计”与“新收入准则应用”等案例分析题,直接模拟了上市公司年报审计场景。这种能力恰恰是企业在并购重组、IPO等复杂业务中亟需的核心竞争力。

三、知识体系的整合与能力跃迁

专业阶段科目间存在天然的知识链路。例如,会计中的所得税处理直接影响税法中的纳税调整,而审计程序的设计需基于对财务报表勾稽关系的深刻理解。这种关联性在分科考试中难以充分体现。综合阶段通过跨学科案例分析,强制考生打破科目壁垒。以“企业并购”主题为例,考生需依次调用经济法中的反垄断条款、战略中的协同效应分析、会计中的商誉减值测试等知识,形成系统化解决方案。

这种整合能力对执业至关重要。某会计师事务所合伙人指出:“专业阶段培养的是‘技术员’,综合阶段塑造的是‘指挥官’。” 实践中,注册会计师需在有限时间内协调审计、税务、咨询等多团队工作,若缺乏综合思维,极易陷入细节而忽视全局风险。

四、备考策略与常见误区

通过专业阶段3门或6门的考生常陷入两种极端:一是认为综合阶段“简单”而轻视备考,导致通过率虚高背后的隐性淘汰(如2024年某考区36%的弃考率);二是沿用专业阶段的题海战术,忽视知识重构。有效的备考应聚焦三点:其一,优先掌握高频考点,如会计中的合并报表、税法中的增值税链条分析;其二,建立“问题导向”思维,例如从“财务造假识别”切入,串联审计程序与会计政策选择;其三,通过真题模拟训练答题逻辑,而非机械背诵。

值得注意的是,综合阶段对专业知识的深度要求反而降低,更侧重应用判断。例如,财管不再考察复杂公式推导,而是要求用SWOT模型解释企业投融资决策;经济法聚焦证券法与公司法的实务冲突案例,而非法条细节。这种转变要求考生调整复习重心,从“懂知识”升级为“用知识”。

总结与建议

通过专业阶段3门或6门科目仅是职业长跑的中间站,综合阶段考试则是通向执业资格的必经之门。它不仅关乎制度合规性,更是能力升级的关键跳板。对于已通过部分科目的考生,建议采用“渐进式整合”策略:在专业阶段后期即有意识串联科目知识,例如将会计收入确认与税法纳税义务时点对比分析;对于全科通过者,则需聚焦真题案例,培养跨领域决策思维。未来,随着数字化审计工具的普及,综合阶段可能进一步增加数据分析与风险管理融合的考核内容,这要求考生提前适应技术赋能下的能力模型迭代。注册会计师之路,从来不是单科成绩的简单累加,而是系统性思维与实务智慧的持续锻造。