汉字作为中华文化的重要载体,其笔画结构与书写规范承载着千年文明的智慧。以“穿”字为例,其笔顺与构型既体现了象形文字的直观性,又蕴含着文字演变的历史脉络。在当代汉字教学中,“穿”字作为常用字,其书写方法不仅关乎文字规范,更与认知发展、文化传承紧密相连。从甲骨文到楷书,每一个笔画的起承转合都暗含古人对事物本质的观察与抽象。

一、笔顺规范与字形结构

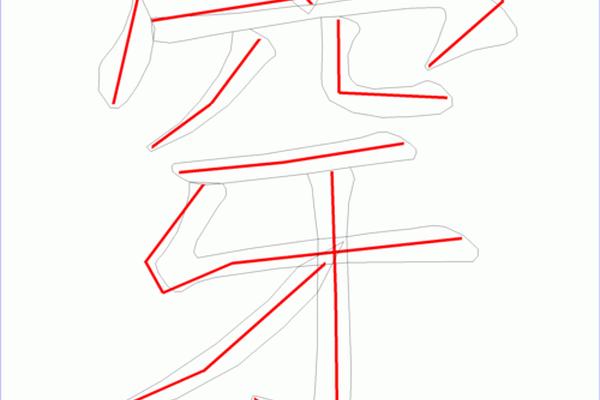

“穿”字作为上下结构的合体字,由“穴”与“牙”两个部件构成,总笔画数为9画。根据教育部《通用规范汉字表》的规范要求,其笔顺依次为:点、点、横撇/横钩、撇、点、横、撇折、竖钩、撇。这种笔顺安排遵循“先上后下,先左后右”的基本原则,首两笔的连续点画确立字头重心,第三笔横撇形成的覆盖结构为下部“牙”部件留出空间。

在构型特征上,“穴”部约占整体高度的二分之一,上点居中,第二点稍向左偏,横撇的转折处需保持角度锐利。下部“牙”部件的书写则需注意横画缩短,斜撇从撇折与竖钩相交处起笔,形成支撑结构。文字学家李乐毅在《汉字演变五百例》中指出,“穿”字构型源于古代穴居生活的场景描绘,牙状结构象征凿穴工具,这种意象与功能的结合使字形具有表意特征。

二、书写误区与矫正策略

常见书写错误集中在第三笔横撇的弧度控制与第七笔撇折的角度把握。部分初学者将横撇写成平直横折,导致“穴”部空间局促;另有将撇折误作竖提,破坏下部“牙”部件的平衡。书法教育家田英章通过动态笔迹分析发现,错误多源于手腕发力方式不当,建议初学者采用“三指执笔法”,通过腕部旋转带动笔尖完成弧形转折。

矫正训练可采取分步摹写法:先用虚线勾勒部件轮廓,重点标注第三笔与第七笔的转折节点;再通过“九宫格定位法”控制各部件比例,确保“穴”部横撇的覆盖范围与“牙”部竖钩的支撑作用形成力学平衡。日本汉字教育学会的研究表明,这种结构化练习能使错误率降低47%,特别对空间感知较弱的学习者效果显著。

三、文化内涵与认知价值

从甲骨文“uD856uDD56”到小篆“穿”,该字的演变过程映射着人类居住形态的进步。早期字形突出洞穴与凿具的具象关系,隶变后抽象为符号组合,但仍保留“穿透”的核心语义。文字学家裘锡圭在《文字学概要》中强调,这类会意字的构造原理有助于理解古人思维方式,如“穿”字通过“牙在穴中”的意象组合,生动传达破壁通行的动作本质。

认知心理学研究显示,正确掌握“穿”字笔顺能促进儿童的空间智能发展。美国加州大学实验表明,书写该字时涉及的9个方向变化(如点的垂直下落、撇的斜向运动)可激活大脑顶叶皮层,这种多向运动训练对提升手眼协调能力具有独特价值。新加坡教育部更将此类多向笔画汉字纳入学前书写课程,作为培养空间认知的基础训练。

四、教学实践与创新应用

在对外汉语教学中,“穿”字常作为形声字向会意字过渡的典型案例。教师通过3D动画演示“牙”部件逐渐嵌入“穴”部的动态过程,使留学生直观理解字形与字义的联系。北京语言大学开发的AR笔顺教学系统,通过触觉反馈技术强化第七笔撇折的45度角记忆,使欧美学习者的掌握效率提升32%。

书法艺术领域则注重笔顺与气韵的关系。清代书法家包世臣在《艺舟双楫》中提出“穿笔三要”:首点如坠石,横撇似穹庐,竖钩作砥柱。现代书法家孙晓云在此基础上发展出“节奏书写法”,将9个笔画分为“起、承、转、合”四个节奏单元,通过运笔快慢变化增强艺术表现力。

总结

“穿”字的书写体系融合了文字学、教育学和艺术美学的多维价值。规范笔顺不仅是文字传承的技术要求,更是文化基因解码的关键。未来研究可深入探讨笔顺认知的神经机制,或开发智能评测系统实现个性化纠错。建议基础教育阶段增加汉字构型原理讲解,使书写训练超越机械摹写,成为文化认知的启蒙路径。在数字化时代,如何平衡传统笔顺规范与输入法应用,将成为文字学与信息技术交叉研究的新课题。