得体的着装是构建个人形象的第一准则。英国形象顾问公司Debrett's的研究表明,90%的职场人士认为着装不当会直接影响职业信任度。所谓得体性包含两个维度:物理场景的适配与社会身份的匹配。在商务场合选择剪裁精良的西装,既符合空间属性中的正式感,也暗示着装者的专业素养。相反,在科技初创公司推崇的休闲文化中,过度正式的穿着反而可能产生疏离感。

这种平衡需要动态调整。法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄在《区隔》中指出,服装是阶层文化的符号载体。律师选择定制三件套西服,教师偏好学院风针织衫,这些选择本质上都在强化职业身份的识别度。但现代社会的跨界流动要求着装具有弹性,例如互联网高管在发布会上可能混搭休闲西装与运动鞋,既保持权威感又传递创新信号。

功能性:舒适与实用的统一

服装的物理属性常被低估。美国康奈尔大学人体工程实验室发现,不合身衣物会导致15%的认知效率下降。登山者选择Gore-Tex面料冲锋衣,不仅是专业需求,更关乎生命安全;医护人员穿着抗菌材质制服,则直接关系公共卫生防护。这种功能性考量需要超越简单的"舒服"概念,上升到系统化解决方案层面。

实用主义设计正在重构时尚产业。优衣库HEATTECH系列年销1亿件的商业奇迹,印证了日本设计师佐藤可士和提出的"超合理主义"理念。特殊行业更将功能需求标准化,如民航局规定空乘制服的阻燃等级,建筑行业强制反光条工作服,这些规范本质上都是功能优先原则的制度化表达。

协调性:色彩与结构的对话

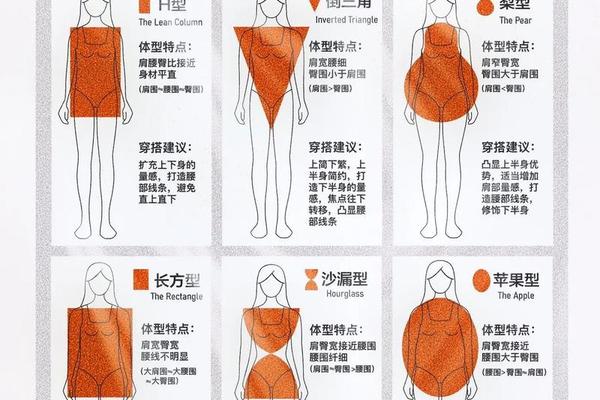

视觉协调法则在服装搭配中具有科学依据。德国包豪斯学院提出的色彩权重理论认为,全身主色不应超过三个,且需遵循6:3:1的视觉占比。日本色彩研究所的实验证实,相邻色系搭配可使观者注意力提升23%。这种协调性不仅体现在颜色,更涉及材质碰撞(如丝绸与粗花呢)、廓形对比(oversized与修身款)的微妙把控。

现代搭配理念强调动态协调。香奈儿前设计总监维吉妮·维娅创造的"冲突美学",将运动元素融入高级定制,正是打破传统协调范式的创新。普通人可通过"焦点单品法"实践:确定一件设计感单品后,其余服饰保持简约,既能突出个性又避免混乱。

个性化:表达与克制的博弈

服装作为第二层皮肤,承载着自我表达的深层需求。哈佛商学院研究显示,适度展现个性的职场着装可使同事好感度提升40%。但个性化需要策略性表达:金融从业者在领带花纹中暗藏球队标志,教师通过胸针传递教育理念,这种"克制的叛逆"既保留专业形象,又塑造记忆点。

数字时代催生新的个性表达方式。伦敦时装学院2023年报告指出,72%的Z世代通过虚拟服装塑造数字身份。从元宇宙皮肤设计到AR试衣技术,个性化表达正在突破物理界限。但设计师三宅一生警告:"真正的风格从不是堆砌符号,而是找到自我与世界的连接点。

服装作为社会语言,其基本原则始终在传统与变革中演进。四大原则构成的动态体系,既需要遵守场景规范,又鼓励创新突破。未来的着装智慧可能在于:如何借助智能织物、可持续材料等新技术,在实用与审美、个性与共融之间找到新平衡。这要求我们既做传统的解读者,更成为新规则的书写者。