注册会计师(CPA)考试作为财会领域的“黄金证书”,其专业阶段的六科考试以知识体系复杂、备考周期长著称。根据中注协公布的历年数据,各科通过率普遍低于30%,其中《会计》和《财务成本管理》长期占据难度榜首,而《公司战略与风险管理》则被视为“性价比最高”的科目。这一难度排序既反映了学科本身的复杂性,也与考生知识背景、备考策略密切相关。下文将从多个维度剖析六科难度差异,为考生提供科学备考依据。

科目内容与知识体系

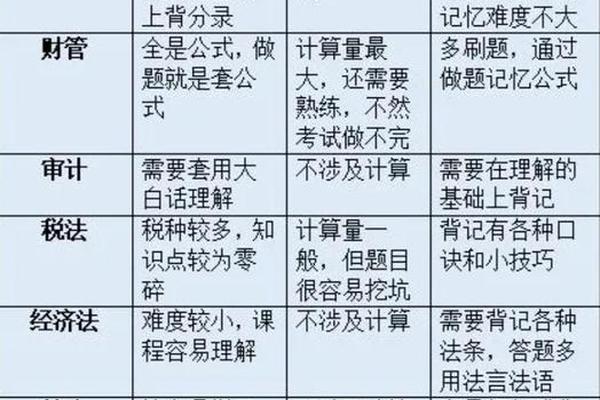

从知识体量来看,《会计》以超过30章的篇幅位居六科之首,其核心章节如长期股权投资、合并财务报表等要求考生建立完整的会计准则逻辑链。与之相比,《公司战略与风险管理》仅8章内容,知识点集中且案例化特征明显。但体量并非唯一评判标准,《审计》虽章节数量适中,但其“风险导向审计”思维模式对零基础考生而言如同“空中楼阁”,需结合实务案例反复理解才能突破抽象理论壁垒。

学科交叉性也深刻影响难度感知。《财务成本管理》涉及会计折旧计算、财务报表分析等前置知识,若未掌握《会计》基础,学习资本预算、期权定价等章节时将举步维艰。反观《经济法》,尽管需要记忆大量法条,但其独立性较强,与实务关联度较低,考生可通过案例记忆快速构建知识框架。

考试通过率与考生反馈

官方数据显示,2023年《会计》全国平均合格率仅为12.58%,而《经济法》和《战略》分别达到24.19%、23.58%。湖北地区2022年考试报告中,《会计》合格率17.6%与《经济法》30.78%的悬殊差距,印证了“知识体量决定通过率”的规律。值得注意的是,《战略》科目近年通过率持续下降,2024年难度系数已达3.87,反映出中注协正通过增加案例分析深度来平衡科目间难度差异。

考生主观体验与数据存在微妙差异。调查显示,超60%的考生认为《审计》难度被低估——其试题常以“否定表述”设置陷阱,例如要求选择“不恰当”的审计程序,这种逆向思维模式导致失误率激增。而《税法》虽知识点细碎,但增值税、企业所得税等核心税种占分比超60%,通过重点突破可显著降低学习成本。

备考时间与精力投入

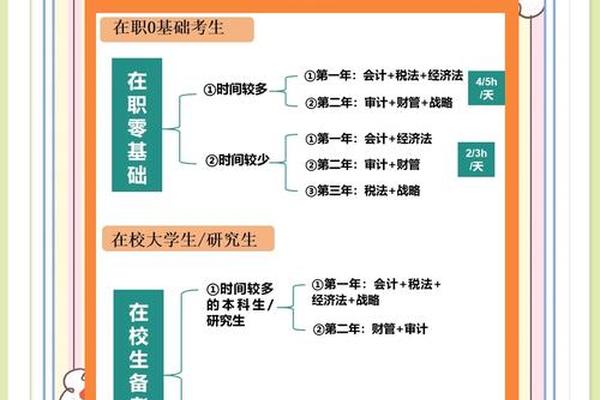

各科建议学习时长直观体现难度差异:《会计》需400-500小时,相当于全职工作两个半月;而《战略》仅需150-200小时,适合碎片化学习。这种差异源于知识内化方式的不同——《财务成本管理》要求至少完成1000道计算题才能达到“条件反射式”解题速度,而《经济法》通过构建“法条-案例”映射关系可提升记忆效率。

备考策略对难度感知具有调节作用。例如《审计》学习若采用“逆向推导法”——先掌握审计报告类型,再回溯风险评估流程,可降低30%的理解成本;《会计》采用“模块化学习”,将金融工具、收入确认等难点拆分为独立单元,配合跨章节综合题训练,能有效突破知识壁垒。数据显示,合理搭配科目可使整体备考效率提升40%,如“会计+税法”利用二者在所得税处理上的关联性,或“战略+财管”通过价值链分析与成本控制形成知识互补。

政策变动与行业影响

会计准则和税法的频繁更新加剧了备考难度。2024年《会计》教材新增“可持续发展会计”章节,涉及碳资产计量等前沿内容,这对传统备考资料形成冲击。《税法》科目每年约15%的内容调整,如2023年个人所得税专项附加扣除标准变化,要求考生建立“政策追踪”机制,避免陷入陈旧知识误区。

从行业需求看,《财务成本管理》难度提升与企业数字化转型趋势密切相关。大数据成本分析、智能预算模型等实务需求的渗透,使得考试逐渐从“计算能力考核”转向“业财融合应用”。而《公司战略与风险管理》新增ESG(环境、社会与治理)风险评估框架,反映出注册会计师角色正从财务核算向战略决策支持延伸。

总结与建议

CPA六科难度本质是知识深度、思维模式、政策敏感度的综合体现。考生需摒弃“背多分”的侥幸心理,针对《会计》《审计》等核心科目建立“概念-应用-批判”的三阶学习体系,对《战略》《经济法》等科目则采取“案例驱动型”记忆策略。未来研究可进一步量化机器学习模型在备考规划中的应用,或探索政策变动对科目难度系数的动态影响机制。对于2025年考生,建议优先攻克《会计》与《财务成本管理》,利用其“学科基石”属性降低后续科目学习难度,同时密切关注中注协考试大纲调整趋势,实现精准高效备考。