注册会计师考试(CPA)作为财会领域的“黄金证书”,其六门科目既独立成章又相互交织,考生若能在备考中把握科目间的内在逻辑,并选择适配自身学习风格的授课名师,将极大提升通过效率。本文从科目关联性、名师匹配逻辑及备考策略三个维度展开分析,旨在为考生构建科学高效的备考框架。

一、科目关联性:构建知识网络

会计是CPA考试的核心支柱,其与审计、税法、财管等科目存在深度关联。例如,审计中的“风险评估”需以会计的财务报表分析为基础,而税法的“企业所得税”与会计的“所得税费用”核算原理相通,二者在纳税调整规则上形成互补。财管中的“财务报表分析”章节则直接引用会计的报表数据,考生若能在学习会计时深入理解报表编制逻辑,可为财管建立扎实基础。

战略与财管的历史同源性决定了二者的协同学习价值。在旧考试制度下,战略曾隶属于财管科目,如今二者在“企业价值评估”“风险管理框架”等知识点上仍高度重合。例如,财管的“长期计划”以战略目标为起点,而战略的“SWOT分析”需结合财管的成本结构数据。这种知识链条的延续性要求考生避免割裂式学习,而应通过对比关联提升理解效率。

二、名师匹配逻辑:因材施教的选择策略

会计科目需分层匹配教师资源。零基础考生可优先选择张敬富(DA)的课程,其以“生活化案例”解析复杂准则(如将长投转换比喻为“女朋友关系变化”),通过重复强调帮助记忆。而有中级职称基础的考生更适合张志凤(DA),其“准则溯源式”讲解(如分析IFRS与CAS差异)能深化专业认知。对于二战考生,郭建华(中华)的应试技巧(如高频考点归纳)可快速突破瓶颈。

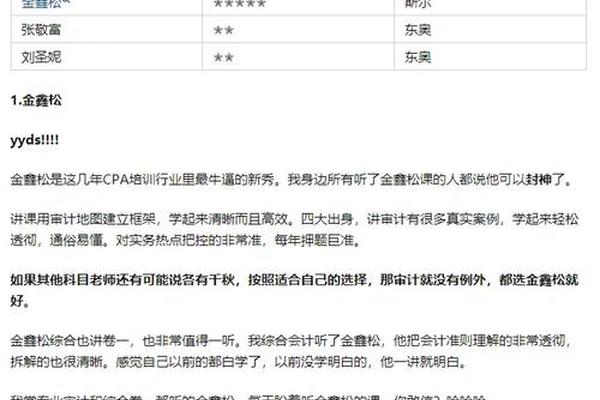

审计与战略依赖“框架构建能力”。金鑫松(斯尔)凭借事务所审计经验,将抽象流程具象为“风险地图”,例如通过“穿行测试流程图”可视化内控缺陷。战略科目的杭建平(高顿)独创“杭氏定心丸”,将波特五力模型与VRIO框架整合为决策矩阵,帮生在案例分析中快速定位得分点。

三、备考策略:科目组合的黄金法则

“3+3”模式下的科学搭配需兼顾难度与关联度。经典组合如“会计+税法+经济法”,利用会计与税法的核算联动(如递延所得税资产确认)、经济法的记忆属性平衡学习强度。而“财管+战略+审计”组合则适用于逻辑思维强的考生,财管的量化模型(如CAPM)与战略的定性分析(如蓝海战略)可形成思维互补,审计的风险评估提供实务验证场景。

“2+2+2”模式需动态调整优先级。例如首年选择“会计+审计”夯实核心,次年“税法+经济法”强化合规意识,末年的“财管+战略”聚焦战略决策。此模式尤其适合在职考生,但需注意:若首年会计未通过,次年需优先重考而非盲目推进。跨科目真题演练(如用会计的合并报表知识解答审计的集团审计问题)能显著提升综合应用能力。

总结与建议

CPA备考本质是知识网络构建与资源优化配置的双重过程。考生应通过科目关联分析(如会计与税法30%的知识重叠度)设计学习路径,并依据个人认知风格选择教师(如视觉型学习者优先板书丰富的赵小彬)。未来研究可进一步量化“名师教学法与通过率相关性”,或开发科目关联度测评工具,为考生提供个性化备考方案。正如郁刚(高顿)所言:“CPA不是孤岛,而是由准则、模型与案例交织的智慧之网”,唯有系统化思考与精准化执行,方能在这张网中捕捉成功。