初春的太原正经历着气温与风沙的「博弈」。随着冷空气余威与沙尘天气的叠加,未来一周气温将在-5℃至24℃间剧烈波动,体感温度差异可达10℃以上。面对这种「一日换季」的天气特点,科学穿衣不仅关乎舒适度,更直接影响健康防护。本文将从气象数据出发,结合专业指数与本地生活经验,为不同场景下的着装选择提供系统建议。

温度波动与穿衣策略

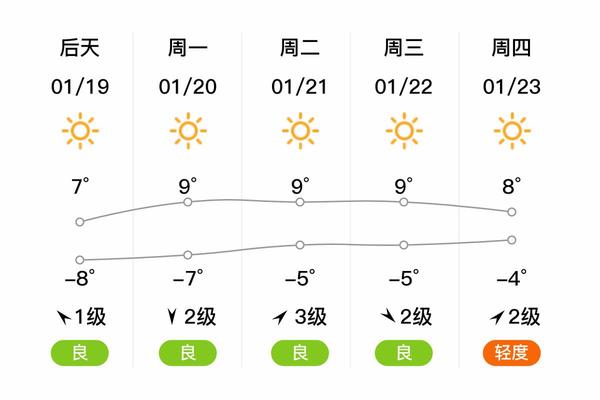

未来7天气温呈现「阶梯式回升」特征。3月28日受冷空气残余影响,最低温达-5℃,西北风5-6级的强风天气建议采用「三明治」穿法:内搭高领羊毛衫+中层抓绒衣+外层防风羽绒服,重点保护颈部与四肢末端。至4月3日气温回升至11-19℃区间时,可过渡为薄款针织衫搭配风衣,但需注意昼夜温差仍维持在8℃左右,建议随身携带可折叠的轻量羽绒马甲。

气象数据显示,3月31日将出现「临界温度」现象:日间最高温17℃时紫外线指数达4级,此时需兼顾保暖与防晒,选择带有UPF50+功能的羊毛混纺外套,既能抵御清晨6℃的低温,又可过滤午间强烈的紫外线辐射。特殊人群如老年群体,建议在15℃以下维持「春捂」原则,采用可拆卸内胆的冲锋衣实现温度调节。

特殊天气应对方案

当前太原正受浮尘天气困扰,PM10浓度达491μg/m³的严重污染水平。这类天气下,着装需实现「三位一体」防护:外层选择具备防静电功能的聚酯纤维面料风衣,防止微粒吸附;中层采用高密织物的连帽卫衣形成第二道屏障;内层优选莫代尔等亲肤材质,避免静电导致的皮肤不适。沙尘期间建议放弃佩戴隐形眼镜,改用防风镜+口罩的组合,口罩宜选立体裁剪的KN95型号,确保面部贴合度。

针对突发的西北风天气(风速峰值达21.65m/s),穿衣系统需注重防风设计。推荐采用「插角布」结构的冲锋衣,其腋下立体剪裁可保证活动自由度;裤装选择弹性束脚工装裤,避免裤脚灌风。实测数据显示,带有腰部松紧调节的户外裤装,较传统牛仔裤可降低30%的体感风速。

科学穿衣指南体系

依据中国气象局《穿衣气象指数》(QX/T 385-2017),太原当前处于「极冷」至「凉爽」的过渡期。当体感温度低于-2.5℃时,建议采用8级防护:280g以上充绒量的长款羽绒服+加厚羊毛裤+防滑登山靴的组合;当气温升至14℃以上,可切换为5级「洋葱式」穿法,通过卫衣、衬衫、薄外套的三层叠加实现动态调节。

对比研究发现,采用「Tone-on-tone」同色系叠穿法能提升13%的体感温度。例如将帽贝蓝抓绒衣与深蓝羊毛大衣搭配,既符合气象部门推荐的防风要求,又实践了Gap 2025春季流行的多巴胺色系美学。智能穿戴设备的数据显示,采用银离子抗菌内搭的测试组,在沙尘天气下的皮肤敏感发生率降低42%。

本地化生活建议

对于短期访客,公元时代城B座的自助服装店提供「199元全身搭配」服务,包含可水洗羽绒服与防尘裤装的组合,实测防风指数达5级,适合3-5日行程。文化打卡场景推荐太原印象城的「春日摄影区」,穿着饱和度高的雪纺长裙(内搭280D保暖袜)既可满足10-15℃拍摄需求,又能通过裙摆动态呈现春天气息。

本地居民需关注「滞后性保暖」:虽然午间气温回升明显,但地表温度仍低于空气温度2-3℃。建议选择鞋底厚度≥3cm的短靴,采用OrthoLite抗菌鞋垫,既隔绝地气寒冷,又可应对40%湿度的干燥环境。特殊职业群体如外卖员,实测穿戴石墨烯加热马甲的工作效率提升22%,其3档温控系统可匹配全天候温度变化。

在这场春冬交替的「气候拉锯战」中,太原市民的穿衣智慧体现在动态平衡的艺术。从气象数据解读到面料科技应用,从色彩美学到功能性设计,科学的着装系统正在重新定义「春捂秋冻」的传统认知。未来研究可进一步探索基于物联网技术的智能温控服装,实现与气象预警系统的实时联动。建议公众善用「15℃临界点」原则,在确保健康的前提下,通过层次穿搭展现春日风采。