在服装消费日益多元化的今天,如何精准选择与自身体型匹配的服装尺码已成为提升穿着体验的核心命题。服装尺码不仅是数字与字母的组合,更承载着人体工学数据与审美需求的双重平衡。从国家标准定义的“号型系统”到商家标注的S/M/L码,从胸腰差构成的体型分类到亚洲女性典型的身材比例,科学理解这些数据背后的逻辑,将帮助消费者突破尺码焦虑,建立理性选购的认知框架。

国家标准与体型分类

我国现行的《GB/T 1335》服装号型标准以“号”和“型”为基础构建尺码体系,其中“号”指身高,“型”对应胸围或腰围,通过胸腰差将人体划分为Y(偏瘦)、A(正常)、B(偏胖)、C(肥胖)四类体型。例如上装160/84A标识中,160代表身高范围,84指胸围,A表示胸腰差14-18cm的标准体型。这种分类方式源于1986年全国人体测量数据,通过胸腰差反映脂肪分布特征,理论上可为不同体型提供适配方案。

但标准在实际应用中面临挑战。研究显示,现行分类对肌肉型、特殊年龄层(如产后女性)及现代营养结构变化带来的体型特征缺乏细分。以苹果形身材(中心型肥胖)为例,其腰围可能超出标准尺码范围,但胸围却符合A类体型指标,导致服装腰腹部紧绷而肩部宽松的尴尬现象。这提示标准化体系需结合动态人体数据库更新,增加围度参数的多维度考量。

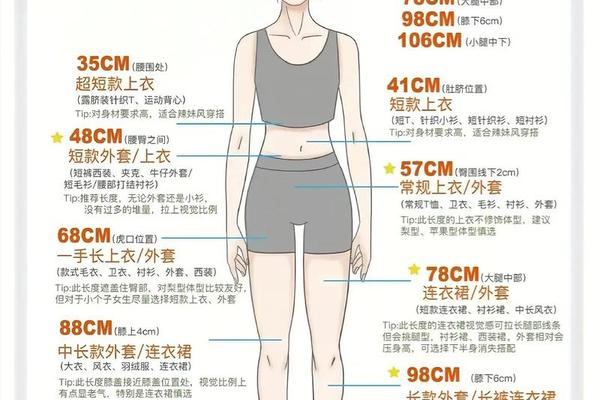

尺码表与身材比例关系

常见的S-XXL码对应表显示,女装M码(160/84A)覆盖身高157.5-162.5cm、胸围82-86cm、腰围64-68cm的群体,理论上适合BMI指数18.5-23.9的健康范围。但人体测量学研究表明,BMI指数无法区分肌肉量与脂肪量,相同BMI下可能出现腰臀比差异显著的体型。例如两名身高160cm、体重55kg的女性,若一人腰围68cm(沙漏形),另一人腰围76cm(苹果形),前者可穿M码连衣裙,后者则需选择L码并侧重腰围松量设计。

亚洲女性五种典型体型(梨形、苹果形、直筒形、沙漏形、倒三角)的围度差异进一步印证了比例适配的重要性。数据显示,沙漏形身材腰臀差超过25cm时,需选择弹性面料或定制剪裁;而H形身材因腰线模糊,更适合通过腰带、拼接设计强化曲线。这些案例说明,单纯依赖身高体重选择尺码可能产生系统性误差,必须结合三维体型特征进行修正。

科学选码与个性化适配

现代服装工程学提出“关键控制部位”概念,建议消费者在选购时重点测量颈围、肩宽、臂长等10个维度。例如西装选购需关注后背宽与袖窿深,牛仔裤需考虑立裆长与大腿围。对于梨形身材,建议采用“上紧下松”法则,选择肩部合体、下摆扩张的A字裙,其尺码应确保臀围松量达4-6cm。智能量体技术的出现使个性化适配成为可能,3D扫描仪可捕获287项人体数据,误差控制在±1.5mm内,为特殊体型提供精准解决方案。

商家尺码缩水现象揭示了行业深层矛盾。某电商平台数据显示,2023年女装均码腰围中位数较2018年缩减12cm,导致60kg女性被迫选购XXL码。这种行为既违背人体工程学原理,又加剧消费者身材焦虑。建议建立服装尺码强制公示制度,要求商家明确标注各围度实际尺寸,并设立体型包容性评价体系,推动行业回归健康发展方向。

服装尺码体系本质是人体形态的数据化表达,其科学性与包容性直接影响数亿消费者的着装尊严。未来的研究方向应聚焦于三方面:建立动态更新的全国人体数据库,开发适应多元体型的智能匹配算法,完善服装尺码的国家强制标准。消费者可主动学习体型特征测量方法,结合围度数据而非单纯尺码标签进行选购,商家则应摒弃畸形审美导向,真正践行“以人为本”的设计理念。只有当尺码表真正成为连接人体与服装的理性桥梁,穿衣自由才能从口号变为现实。